駅、空港、スタジアム、ホール、学校、病院‥

公共空間の雑⾳下でも必要な情報が誰にでも届く社会へ

東京⼯科⼤学(東京都⼋王⼦市、学⻑:⾹川豊)メディア学部の吉岡英樹講師らは、次世代の難聴⽀援技術として注⽬されるAuracast™(注1)とWi-Fiのハイブリッドによる聴覚障害者向け補聴システムの社会実装に向けた国内初の検証プロジェクト(名称:Voices for All)を開始しました。

私たちの⽣活空間には、鉄道・空港・バス・スタジアム・ホール・学校・病院など⾳声アナウンスによる情報伝達が不可⽋な場⾯が数多く存在します。国内の聴覚・⾔語障害者の登録は約38万⼈(2024年厚⽣労働省調べ)、難聴を⾃覚している⽅は約3,400万⼈(2016年総務省調べ)とされており、⾳声情報が届きにくい状況が⽇常⽣活や社会参加に⼤きな影響を与えています。⼀⽅、従来の補聴⽀援技術(注2)は、専⽤機器の必要性や設置コストの課題から普及が限定的でした。

■欧⽶などで普及が進む最新の補聴技術をベースに体験会やイベントなどで検証

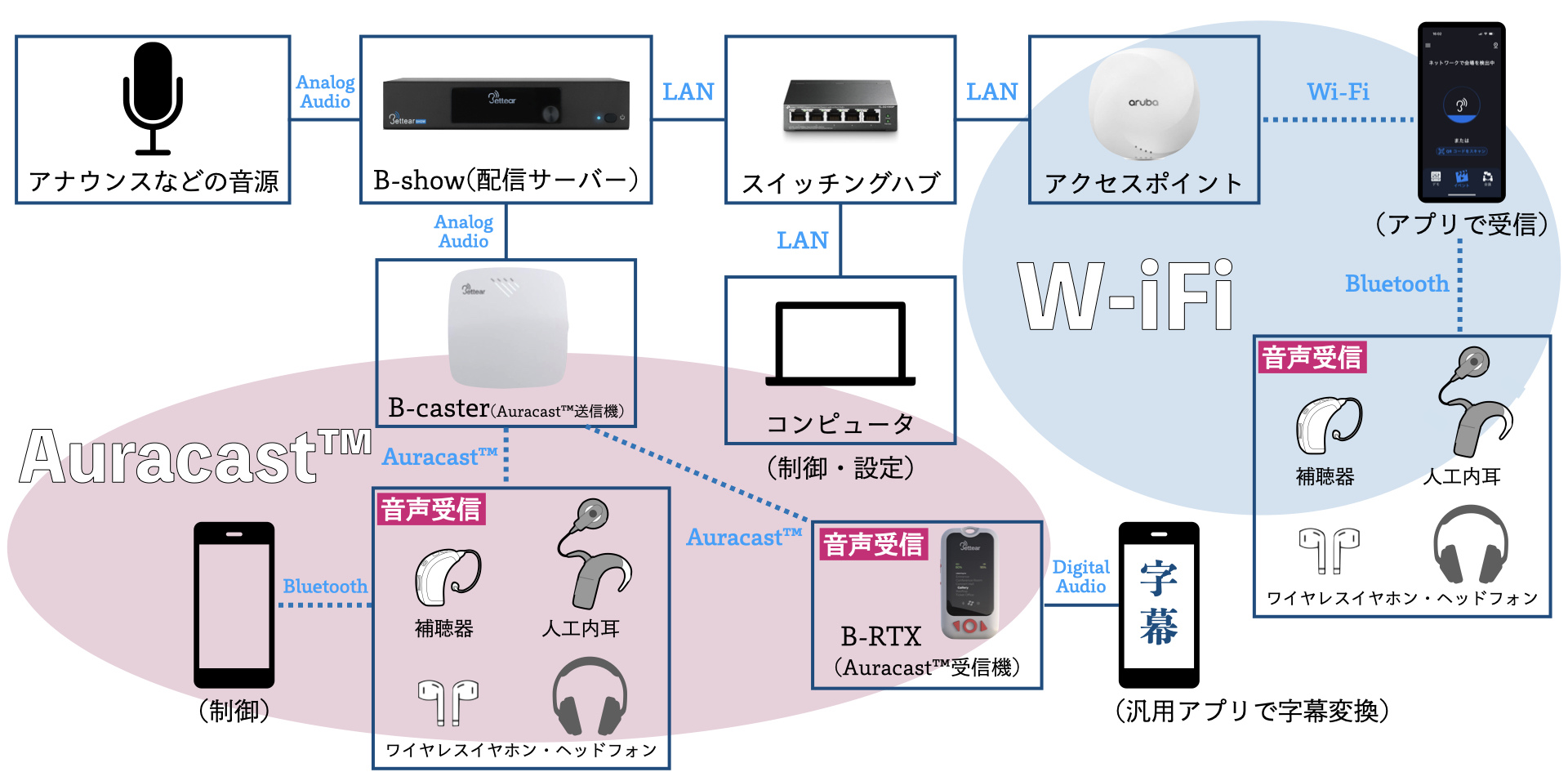

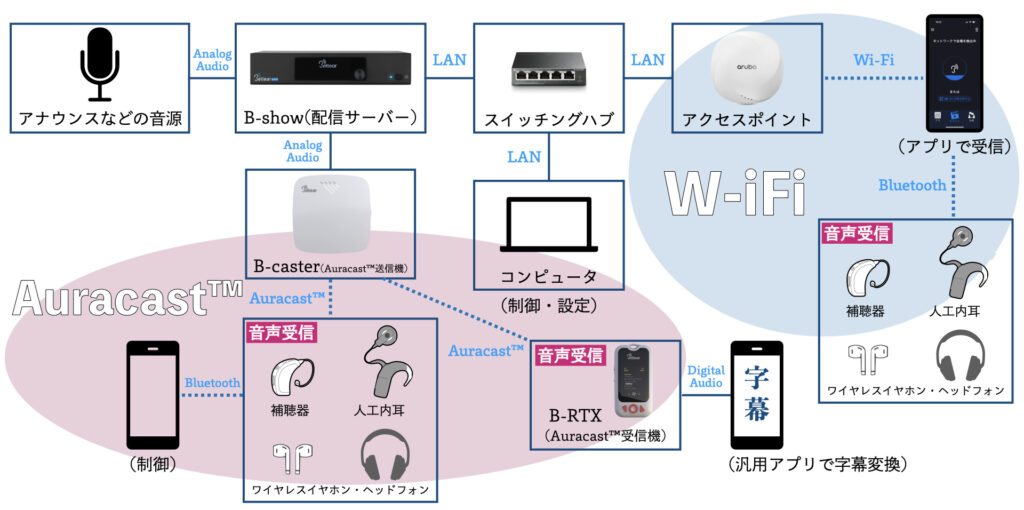

吉岡講師(聴覚障害⽀援メディア)研究室では、新しいテクノロジーやコンテンツ表現で聴覚障害者らを⽀援する研究に取り組んでいます。本システムは、イスラエルBettear社が開発し欧⽶を中⼼に60カ国以上に普及(注3)している最新の補聴技術をベースとしたもので、Wi-Fiを介してスマートフォンに⾳声を配信し補聴器や⼈⼯内⽿に送信する⽅式と、Auracast™が搭載された最新の補聴器や⼈⼯内⽿に直接⾳声を届ける⽅式があります(注4)。従来のような専⽤受信機を必要とせず受信範囲が広いため、これまで設置が難しかった公共空間でも導⼊が可能となります。

本プロジェクトでは、この2⽅式のハイブリッドによりほとんどの補聴器、⼈⼯内⽿、ワイヤレスヘッドフォンに対応可能なシステムを構築するほか、送信された⾳声をリアルタイムで字幕に変換することで聴覚に頼らず情報を得られる機能も備える予定です。2025年8⽉〜11⽉にかけて、⾔語聴覚⼠や補聴器・⼈⼯内⽿装⽤者ら聴覚障害当事者団体、補聴器や⾳響機器メーカーなどの協⼒のもと、全国各地で本システムの体験会や試験運⽤など社会実験を実施し、アンケート等により有⽤性などを検証します。また国内での社会実装に向けた改良やアクセシビリティ法案(注5)の改正への働きかけなども進めてまいります。

(注1)Auracast™(オーラキャスト)はBluetoothの新規格であり、⾼⾳質・低遅延の補聴器技術として普及が期待されています。1対多数の⾳声配信が可能、ペアリング不要といった特徴から公共空間での利⽤にも適しています。

(注2)⾚外線やFM⽅式などの技術がありますが、専⽤機器の必要性や設置コスト、受信範囲などの課題がありました。

(注3)国内における輸⼊・設置は有限会社アイアシステム(東京都江⼾川区)が⼿掛けています。

(注4)Auracast™が搭載されていない補聴器や⼈⼯内⽿でも、インタクターを通じてTモードで聴取することが可能です。

(注5)⽇本では、「障害者による情報の取得及び利⽤並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(通称:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が2022年5⽉に施⾏。同法律では、障害のある⼈が情報やコミュニケーション⼿段を選べるようにし、障害の有無に関わらず社会に参加できる共⽣社会の実現を⽬指しています。

【検証プロジェクト等の実施予定】※予定および実施済み

- 8⽉9⽇:⼤阪府中途失聴・難聴者協会にて説明とデモンストレーションを実施。

- 8⽉30⽇:⼀般社団法⼈Bridge Heart(⼤阪府⼤阪市)代表の池⽥優⾥⽒と⾔語聴覚⼠の⽅、⼈⼯内⽿装⽤者数名に協⼒いただき、説明とデモンストレーションを実施。

- 9⽉23⽇:社会福祉法⼈相模原市社会福祉事業団主催イベントにて体験会(神奈川県相模原市⽴けやき体育館)

- 10⽉19⽇:オーティコン補聴器主催「みみともコンサート2025」にて試験運⽤(東京都千代⽥区「イイノホール」)

- 10⽉25⽇・26⽇:科学技術振興機構主催「サイエンスアゴラ2025」にて体験会(東京都江東区 テレコムセンター)

- 11⽉22⽇〜24⽇:東京都主催「スポーツFUN PARK」(デフリンピックと同時開催)にて体験会(東京都世⽥⾕区 駒沢オリンピック公園中央広場)

- 11⽉1⽇:⼀般社団法⼈全⽇本難聴者・中途失聴者団体連合会 全国⼤会(北海道函館市)にて、本プロジェクトの説明とデモンストレーションを実施。

■東京⼯科⼤学 メディア学部 吉岡(聴覚障害⽀援メディア)研究室

新しいテクノロジーを活⽤したり、コンテンツの表現を⼯夫したりすることにより、聴覚障害者の⽅々が少しでも暮らしやすい環境づくりを⽬指した研究をしています。新⽣児の約1,000⼈に1⼈から2⼈が聴覚障害を持つとされていますが、早期に発⾒して適切な⽀援をすることでコミュニケーションの形成や⾔語発達の⾯で⼤きな効果があります。本研究室では聴覚障害児が苦⼿としている分野の⾔語教育等に活⽤できるデジタル教材の研究開発を⾏なっています。

また、⽇本では平成28年より施⾏された「障害者差別解消法」により社会環境の整備が求められていますが、聴覚障害者に対する「きこえのバリアフリー」はまだあまり進んでいないのが実情です。本研究室では、聴覚障害者に寄り添い必要とされるソリューションの研究開発を⾏っています。2022年には、難聴児の療育向けアプリ「Vocagraphy!」が、科学技術振興機構(JST)が主宰する「STI for SDGs」アワード優秀賞を受賞しました。

(研究室ホームページ https://yoshioka-lab.org)

詳細はこちら

―公共空間の雑音下でも必要な情報が誰にでも届く社会へ- Auracast™とWi-Fiによるハイブリッド補聴システム 国内初の検証プロジェクトを開始

データ提供:東京工科大学