【会津大学】ICT×英語で世界を拓く人材を育成

会津大学コンピュータ理工学部

会津大学は1993年の開学以来、ICTと英語を強みに、グローバルに活躍できる人材の育成を目指してきた。教員の約4割が外国籍で、国際色豊かな環境のなか、最先端の情報通信技術を学べる点が魅力となっている。教員は世界各地に研究ネットワークを持ち、国際共同研究も盛んに実施。その結果、国際共著論文数は国内トップクラスであり、グローバルな教育と研究の両面で高い実績を誇っている。

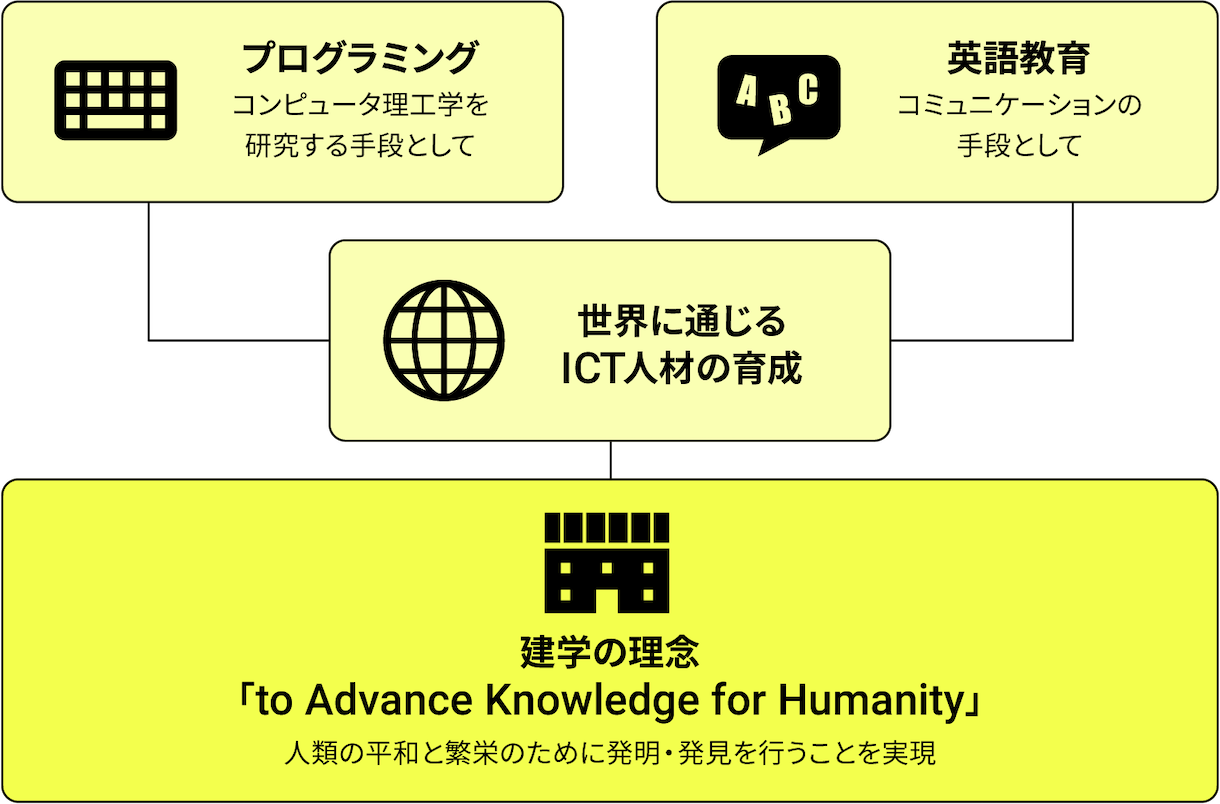

グローバルに活躍できるICT人材を育成する

会津大学は、1993年にコンピュータ理工学に特化した大学として開学して以来、社会のニーズの変化に応じて教育・研究の領域を大きく広げてきた。ハードウェアやソフトウェアといった基盤技術からスタートし、現在ではAI、ビッグデータ、IoT、半導体集積回路、医療工学、ロボティクス、宇宙関連技術など、ICTの応用分野においても先進的な教育・研究を展開している。

毎年およそ240名の学生がICTの基礎から応用までを幅広く学んでおり、情報系学部としては国内最大級の規模を誇っている。約110名の教員が在籍し、卒業論文の指導は教員1人あたり平均2~3名と、きめ細かな個別指導が行われている点も大きな強みだ。

会津大学のもう一つの大きな特徴は、際立ったグローバル性だ。開学当初から多くの外国人教員を迎えており、現在では教員の約4割が外国籍。学内の公用語は日本語と英語の両方で、公式文書はすべて日英併記、会議では同時通訳を実施するなど、国際化への対応が早くから確立されている。学生も卒業論文は英語で執筆・発表し、大学院の授業はほぼすべて英語で行われるなど、その国際性は研究力とともに高く評価されている。

外国人教員の多さは、研究面においても大きなアドバンテージであり、教員はそれぞれ母国や世界各地に研究ネットワークを持ち、国際的な共同研究を日常的に行っている。その結果、会津大学における国際共著論文数は国内でも非常に高い水準を誇っている。

会津大学コンピュータ理工学部 3つの特色

1 「コンピュータ」と「英語」を充実した学習支援のもとで学ぶ

会津大学では、コンピュータ理工学の基礎となる「コンピュータ」と「英語」を入学直後から徹底的に学ぶ。「プログラミング」など専門科目の学びにおいては、「修学支援室」のサポートを利用することが可能。専属の支援員と学生アシスタントが配置され、気軽に授業内容に関する質問ができる。推薦入試の合格者を対象とした入学前教育でもきめ細やかにサポートしており、「この支援があったから会津大学に入学を決めた」という学生も多い。また、会津大学では、第2外国語のカリキュラムは設けず、英語教育に特化している。英語の授業は、語学教育用のコンピュータ演習室で行われる。上位学年では、英語のみで開講される専門科目も多く、国内で英語を学ぶ環境が充実している。

2 学生数の2.5倍!? 約3,000台のコンピュータ環境

会津大学には、学生一人ひとりが高度なICTスキルを身につけられる、圧倒的に充実したコンピュータ環境がある。学内には約3,000台のコンピュータとマルチメディアネットワークが整備され、基礎から応用、最先端の研究まで幅広く対応。学生数の2.5倍という台数が、個別学習や実験・研究を強力にサポートしている。さらに学外とは、国立情報学研究所(NII)が運用する学術情報ネットワーク「SINET6」を通じて接続されており、全国の大学や研究機関との情報共有・連携も可能だ。

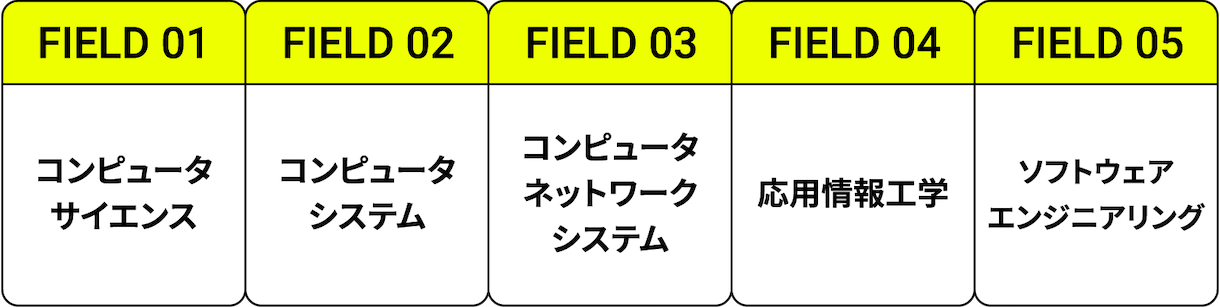

3 5つの専門領域で希望の進路を実現

会津大学では、学生一人ひとりの興味や将来像に応じて学べる「5フィールド(専門領域)」のカリキュラムを用意している。コンピュータの基本原理や設計、インターネットの仕組み、ロボットや医療分野への応用、大規模システムの開発など、多彩な学びの選択肢を通じて、最適な進路を描ける仕組みとなっている。

※掲載情報は、2025年5月時点のものです。

Text by 仲里陽平(minimal)