【武蔵大学】新時代の共通語「データ」と「英語」を実践教育で修得

武蔵大学社会学部グローバル・データサイエンスコース

メディア社会学科 グローバル・データサイエンスコース主任

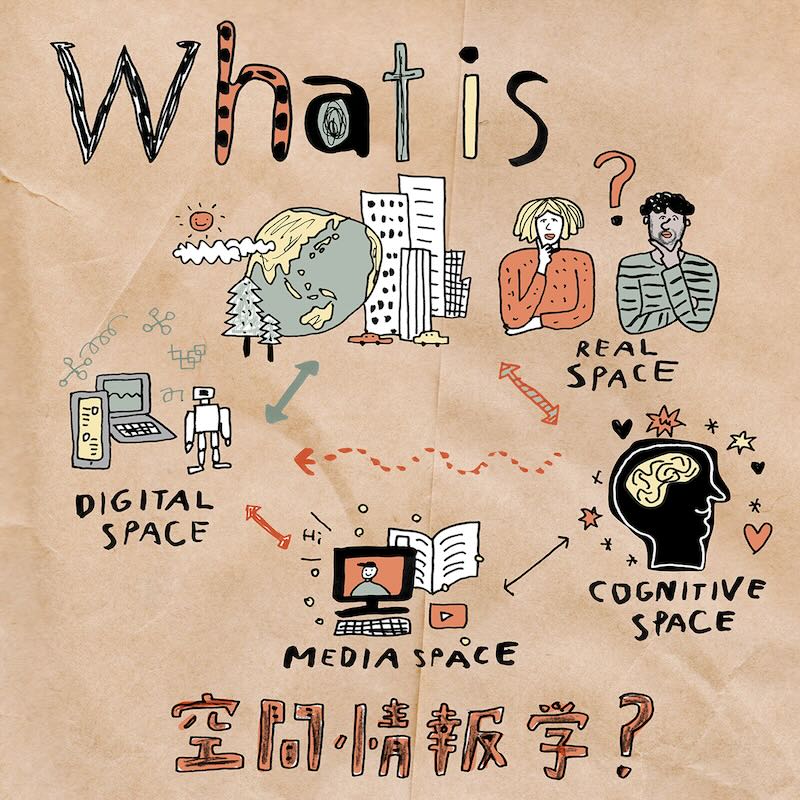

武蔵大学は2017年、社会学部にグローバル・データサイエンスコースを設置した。同コースの狙いは、社会学の学びに加えて新時代の共通言語である「データ」と「英語」の両方を身につけることにある。データ活用能力や英語力、コミュニケーションスキルを習得するための4年間の学びについて、社会学部の庄司昌彦教授に伺った。

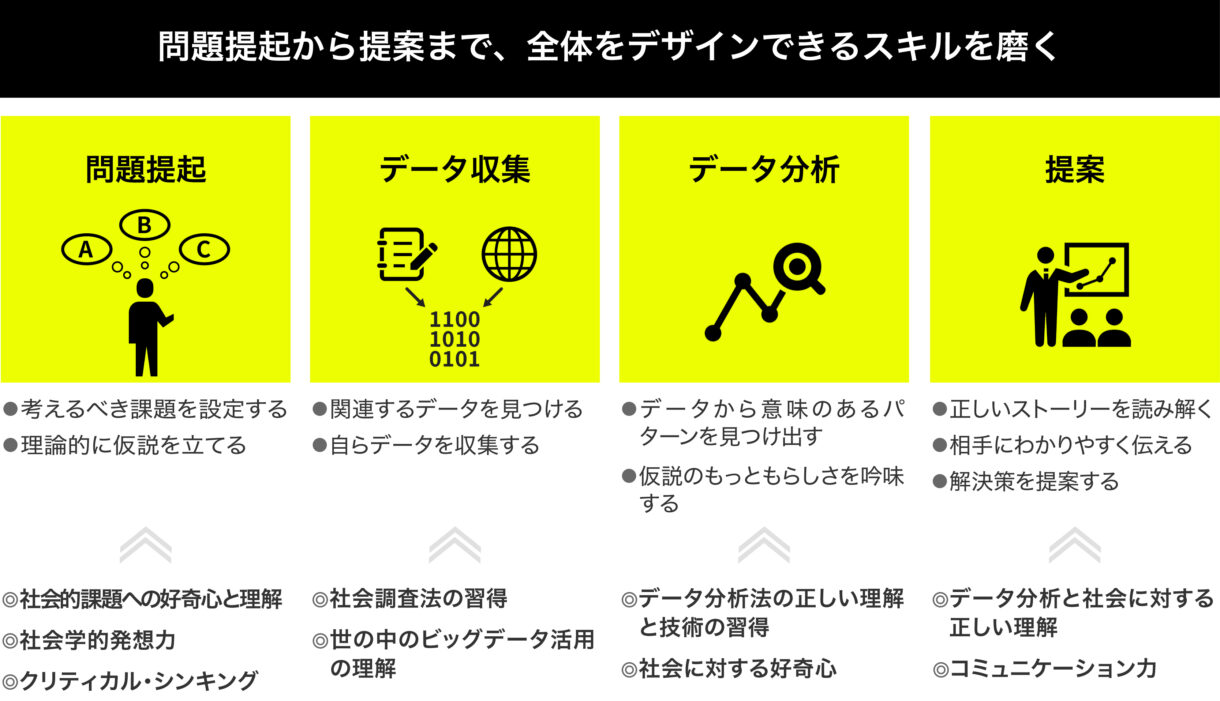

データ分析の目的設定から解決策の提案まで

一連をプランニングできる人材を育成する

東京都練馬区に位置する武蔵大学は、経済学部、人文学部、社会学部、国際教養学部の4学部を擁する。「ゼミの武蔵」に象徴される少人数教育やグローバル化への取り組みを推進している同学は、2017年4月、社会学部にグローバル・データサイエンスコース(以下、GDS)を設置。語学とデータ活用を掛け合わせながら社会学の学びを深める先進的なコースだ。武蔵大学社会学部の庄司昌彦教授はこう説明する。

「グローバル化が進む社会のなかで、最低限、身につけておかなければいけないのが英語によるコミュニケーションスキルです。それと同時に、あらゆるデバイスがネットワークに接続される現代社会のなかで、企業や行政に蓄積されたビッグデータを分析・活用できる人材が求められています。GDSは、これからの時代の世界共通言語である『データ』と『英語』の両方をしっかりと身につけるコースです。このふたつのスキルがあれば、どんな分野でも活躍の場はあります」

数字からなるデータは、世界のどこでも同じ価値のある共通言語だ。しかし、実際のデータソースを見ると、数字のほかにさまざまな言語と絡み合っていることがほとんど。世の中のビジネスがグローバル化している以上、現実的には英語と数字を組み合わせたデータが多い。そうした意味で、データに触れる際にも語学力が必要になり、データサイエンスと英語はますます密接になっている。GDSの学生は1年次の6〜7月に6週間の海外研修を経験し、英語力を高めていく。

また近ごろ、理工系の学部にデータサイエンス系学科が続々誕生するなか、GDSの特徴は社会学部のなかに設置されていることにあるという。

「社会学では、社会が抱えるさまざまな課題に立ち向かうために、社会事象についてのデータの収集法や分析法を学びます。データ分析は社会で求められることが増えていますが、その前段階である課題設定や関連するデータを特定するプロセスを担える人材が少ないのが現状です。データ分析の目的設定から分析、解決策の提案まで、一連をプランニングできる人材を育成するには社会学のアプローチが有効だと考えています」

学部の特色は以下の通り。

武蔵大学社会学部グローバル・データサイエンスコース 3つの特色

1 徹底的に磨くデータサイエンス・スキル

ビッグデータとは何か、社会でどのように活用されているかを学ぶ「データサイエンス基礎」などのデータ利用スキルにかかわる科目はもちろん、社会調査や内容分析の方法論といった科目も数多く履修。社会学的な方法論をベースに確かな技術にもとづいた社会分析ができる力を養っていく。

2 グローバルなコミュニケーション力

1年次に実施する6週間の海外英語研修では、異文化のなかで集中的に英語を学び、学生一人ひとりの英語力を確実にアップさせる。また、武蔵大学の定評のあるゼミでは、社会の課題を解決するために必要な対話力や共感力、調整力も鍛えられる。これらの学びと英語教育の相乗効果で、コミュニケーション力に優れた人材を養成する。

3 現場体験で鍛える実践力

大学で学んださまざまな知識や方法論を社会に出たときに活用できるよう、学外での実践的な学びを重視し、学生が主体的に行動できる環境を整えている。海外英語研修のほか、2〜3年次には海外ボランティアや企業インターンシップなどの異文化体験・現場体験を行う「GDS実践」を用意。企業と連携した取り組みも行い、実践力を養う。

Text by 原航平