【東京工科大学】AI・ICTの未来を創造する理工系総合大学

東京工科大学コンピュータサイエンス学部

学部長

教育・研究の柱に「実学主義」を掲げ、最新の専門知識はもちろん、国際的な教養や豊かな人間性の養成に力を入れる東京工科大学。この理工系総合大学において、データサイエンス教育の拠点といえるのが、コンピュータサイエンス学部だ。学部長の大野澄雄教授に、現場で行われているAI(人工知能)研究やICT(情報通信技術)教育の最新事情について詳しく聞いた。

社会に新しい価値を生み出せる人材を育成

ICT(Information and Communication Technology/情報通信技術)の進歩により、社会は激しく変化している。この分野を支えるエンジニア人材が求められる領域は広がり続けているとともに、時代の変化を先取りし、自ら主導していける専門技術者・研究者も欠かせない存在になっている。

このICTの分野に多くの人材を輩出してきたのが、東京工科大学コンピュータサイエンス学部だ。同学は、「実学主義」を教育の柱として掲げる理工系総合大学。近年は、ICT分野だけでなく、最先端のAI・データサイエンス教育にも力を入れている。

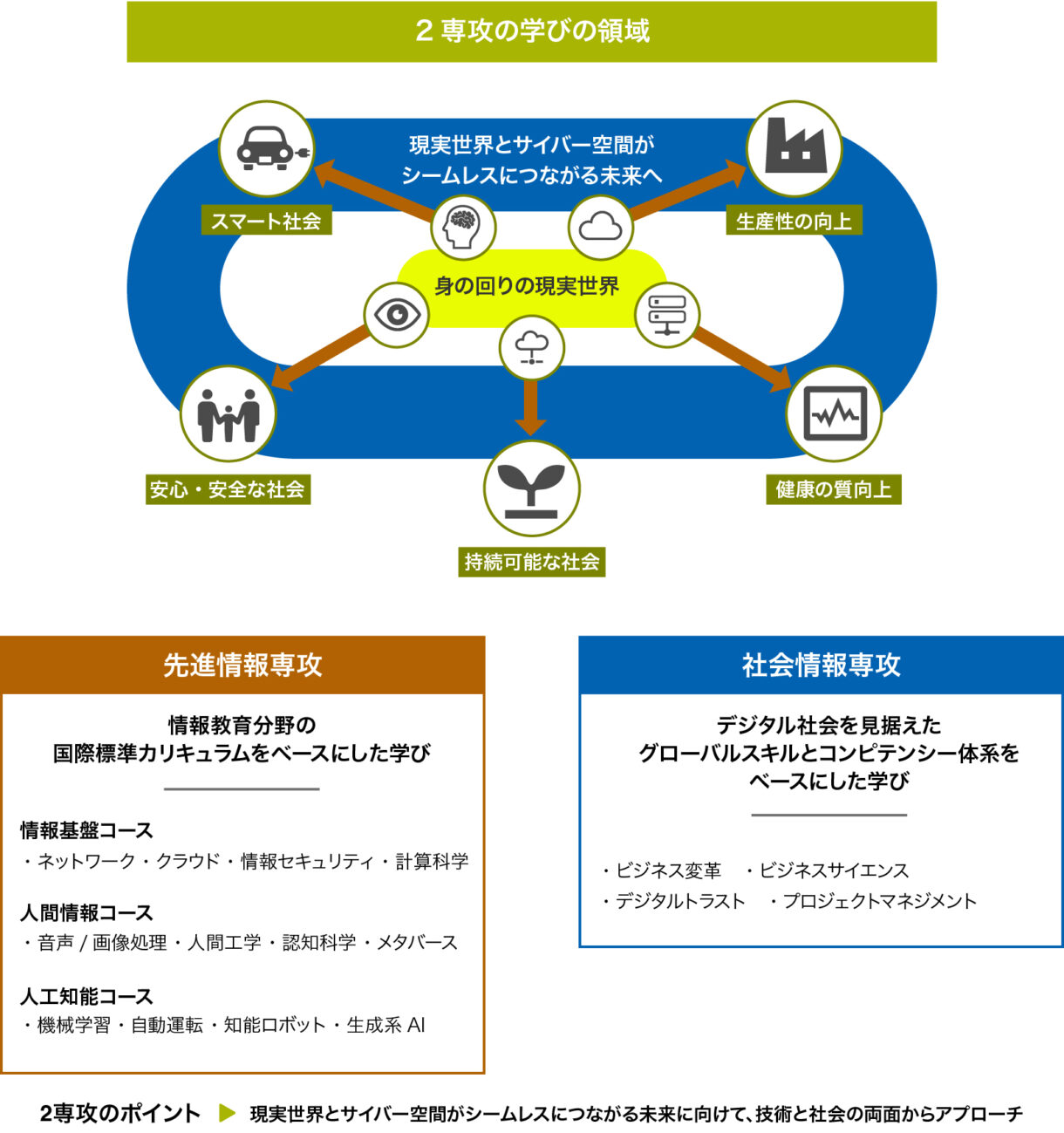

「AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉がますます注目されています。そこでコンピュータサイエンス学部は、最先端のICTを支える人材を育成するため2024年4月から専攻とカリキュラムを一新します。専攻については、 新たな技術開発に主眼を置く『先進情報専攻』と、社会的な価値創造を軸とする『社会情報専攻』を設け、ICTが活用される幅広い領域に対応する視座や思考力を養っていきます。また、ICT知識体系・スキル開発体系の国際標準に基づき、社会に新しい価値を生み出すための知識を体系的に学べるようカリキュラムを組み立てています。独自の革新的ICT教育を通して、将来にわたり第一線で活躍できる創造的人材を育成していきます」

そう語るのは、コンピュータサイエンス学部の大野澄雄学部長。ご自身は最先端の情報処理機器を用いた「音声情報処理」を専門としており、研究室では、音声から感情や意図を読み取る研究などに取り組んでいるという。音声をテキスト化するアプリケーションなどが劇的に進化する今、ますます注目される研究領域だ。

そんな大野学部長に聞いたコンピュータサイエンス学部の特色は以下の通り。

東京工科大学コンピュータサイエンス学部 3つの特色

1 2つの専攻で文理を問わない幅広い学びを提供

2024年4月には、新たな専攻・コース体制に進化し、主にAI・ICTの要素技術を学ぶ既存の「先進情報専攻」に加え、AI・ICTの社会実装を目指す「社会情報専攻」が誕生。先進情報専攻には、ネットワーク、クラウドなどを領域とする「情報基盤コース」、音声処理、画像処理、メタバースなどを領域とする「人間情報コース」、機械学習、自動運転、生成AIなどを領域とする「人工知能コース」の3コースを新設。社会情報専攻では、ビジネス変革、ビジネスサイエンス、デジタルトラスト、プロジェクトマネジメントの4領域を探究し、先端ICTで新たな社会的価値の創造を目指す。こちらは高校までの文理の枠にとらわれないより幅広い学びを提供していく。

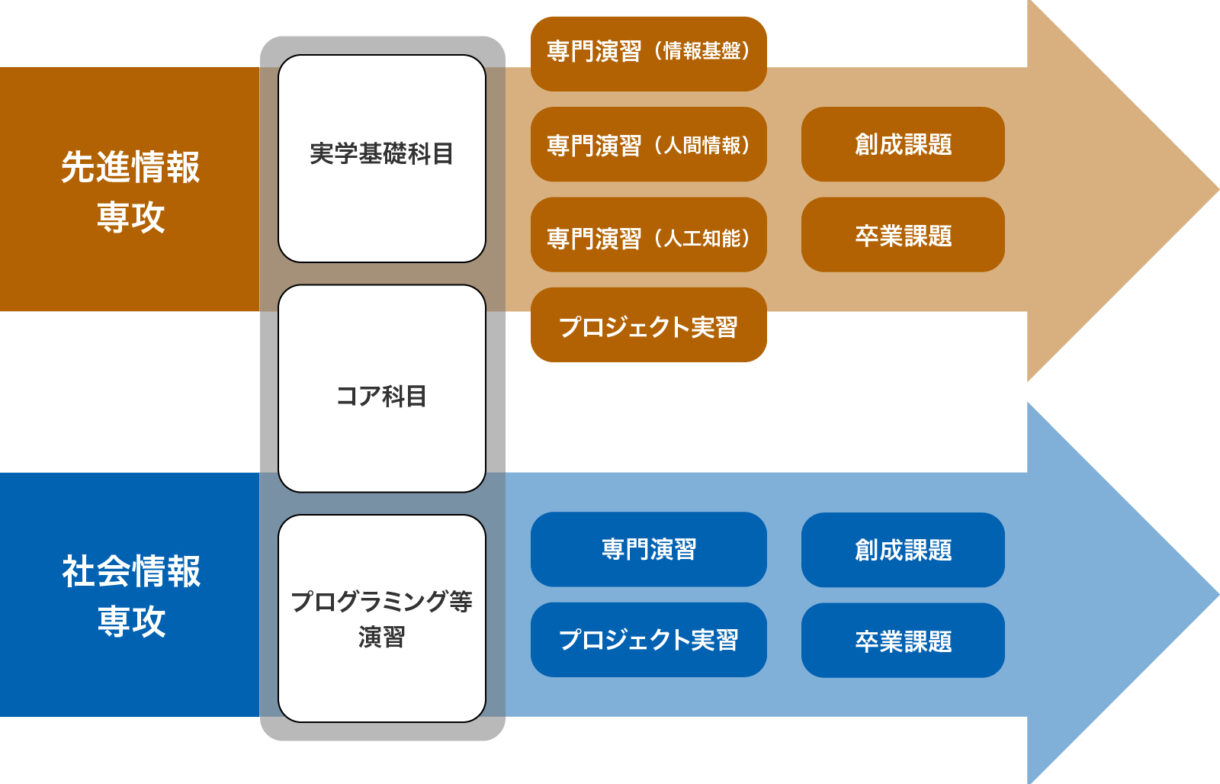

2 「コア科目」でICTの学びの基盤を養成

ICT知識体系・スキル開発体系の2つの国際標準 (ACM・CC2020、SFIA 8)に基づくコア科目を履修し、ICTを技術開発と活用の両面から体系的に修得できるカリキュラムを用意。ACM・CC2020は主に「先進情報専攻」、SFIA 8は主に「社会情報専攻」の学生に必要な知識・スキルセットだという。また、入学者全員が初期段階からAIの機械学習などに用いるプログラミング言語Pythonを徹底的に修得し、2年次以降の演習・実習科目に備える。

※ACM・CC2020

世界で最も影響力のある計算機協会(Association for Computing Machinery)が定めるコンピュータサイエンスの大学教育の国際標準カリキュラム。技術開発の面から網羅された体系。

※SFIA 8

Skills Framework for the Information Age。英国で政府・学会・企業が共同で開発。世界で最も普及している、デジタル技術を活用する専門家に必要なスキル・行動特性(コンピテンシー)の枠組み。技術活用の面から整理された体系。

3 講義+演習を組み合わせて実践力を高める

2年次以降の専門演習では「コア科目」の内容をベースに、より専門的な知識・技術を講義と演習を組み合わせた2コマ=200分の授業で修得していく。なかでも各専攻に関連したテーマに取り組む「プロジェクト実習」では、未知の課題に対する解決策を仮説検証と技術の実践によって導き出していく。

コンピュータサイエンス学部のカリキュラム

詳細はこちら

東京工科大学コンピュータサイエンス学部

Text by 丸茂健一(minimal)