データサイエンティスト&機械学習エンジニア:自社開発AIで事業の価値を向上する仕事

データマネジメント部 部付部長

データサイエンティスト/機械学習エンジニア

現在、AI(人工知能)やデータサイエンスの知見は、実にさまざまな領域で役立てられている。三井住友ファイナンス&リース株式会社では、ビジネスに関わる各種物品の賃貸(リース)、貸付(ファイナンス)事業において、自社開発のAIを活用して、ビジネスに付加価値を創出しているという。データマネジメント部の加月佳子さんに話を聞いた。

ビジネスを高度化するデータ・AIの活用とは?

「リース」と呼ばれるビジネスがある。これは、英語で「賃貸借」を指すもので、一般的には「リース会社が、企業に対して機械や設備を長期間賃貸する」という意味で使われている。リースで取り扱う物品は、パソコンやコピー機などの事務機器から、ショベルカーなどの重機、オフィス什器、大きなものでは航空機や船舶など実に多岐にわたる。今回、取材に協力いただいた三井住友ファイナンス&リースグループは、リース事業を軸に、不動産事業、再生可能エネルギー事業、営業用資金の貸付(ファイナンス)、など幅広い事業を手がけている。

金融大手の株式会社三井住友フィナンシャルグループ、大手商社の住友商事株式会社を母体とする同社では、現在、自社開発AI(人工知能)を活用したさまざまな取り組みをスタートしている。AI事業を推進するデータマネジメント部の主な事業領域は以下の3つ。

- データに基づく意思決定を全社的に推進するための戦略策定と体制整備、および人材育成

- データ・AI活用を支えるシステム基盤の構築と管理、および全社的な活用促進

- リスク管理や営業施策等を高度化するためのデータ分析やモデル(AI)開発、およびそれらを活用するためのアプリケーション開発

この中で3の領域のリーダーを担うのが、今回お話を聞いたデータマネジメント部の加月佳子さんだ。職種としては、データサイエンティスト、機械学習エンジニアにあたると考えていいだろう。

「私の仕事は、データ・AI活用によって、ビジネスや社会にどのように貢献できるかを考えることです。AIや機械学習をはじめとする新たな技術やその適用領域を探索することで、より高次の価値創出を目指すとともに、メンバーの活躍の場を広げていくことも、大切なミッション(使命)だと思っています。以前は、自分自身もデータ分析やAIのモデル開発の実務を担っていましたが、現在は各プロジェクトの実務は基本的に部内のメンバーに任せて、私自身は全体の統括やメンバーのサポートを行っています」

リースの自動審査システムにAIを活用

AIを用いた高次の価値創出とは具体的にどのようなものなのだろうか。同社のAI活用事例をいくつか見ていこう。

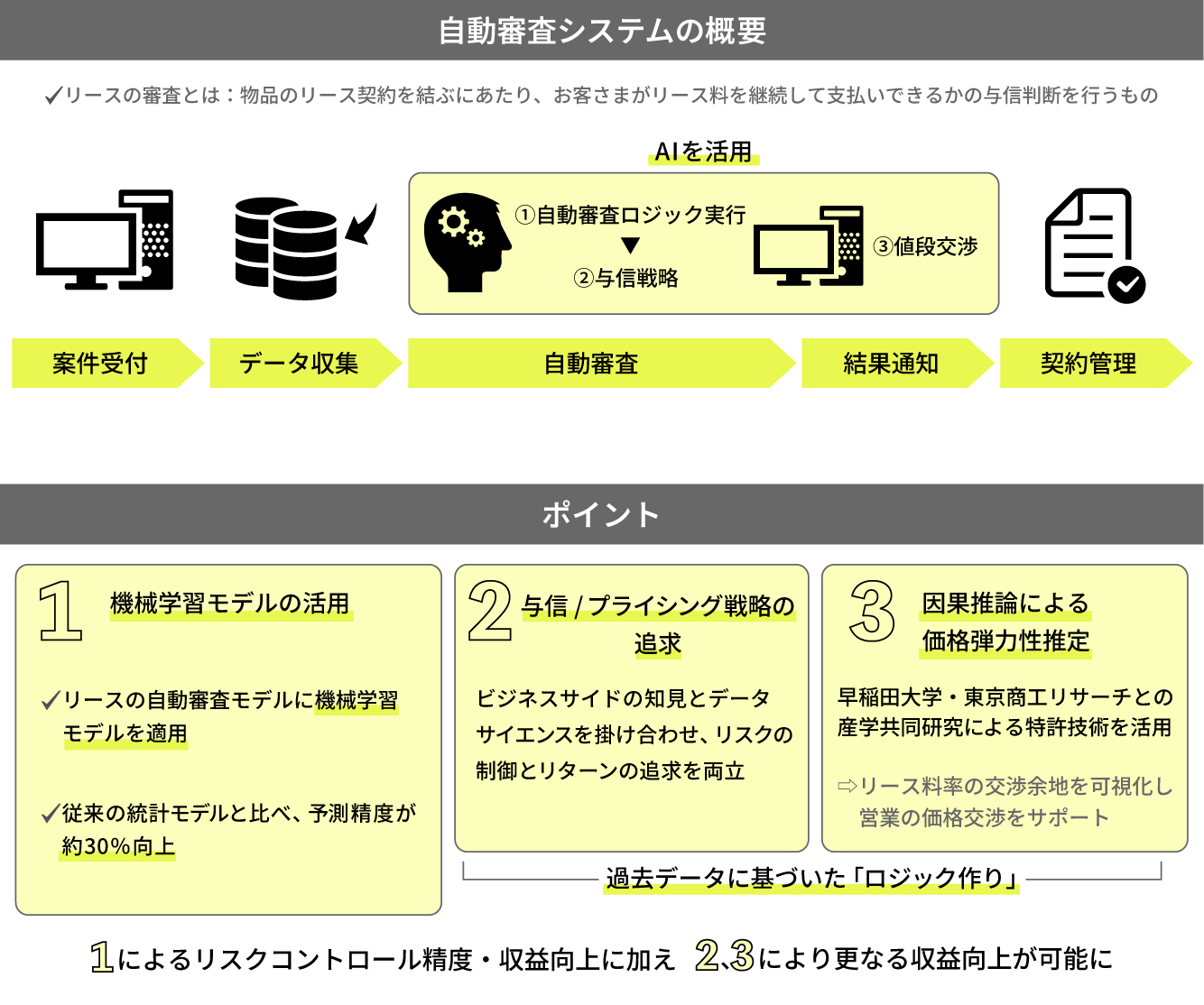

【事例1】自動審査システム

三井住友ファイナンス&リースでは、リース取引の申し込みをWebやスマホアプリ上で行い、取引の可否を最短数分で回答できる自動審査システムを自社開発し、中小企業向け小口販売金融ビジネスに導入している。その中で、AIを活用している機能が2つある。

1つめは、各リース取引が債務不履行となる確率の予測。大量の情報(ビッグデータ)を多岐にわたって組み合わせる機械学習の手法により「予測モデル」を開発し、高精度かつ迅速な自動審査を実現。機械では判断が難しい領域は審査の担当部署が担い、人と機械の適材適所を実現している。

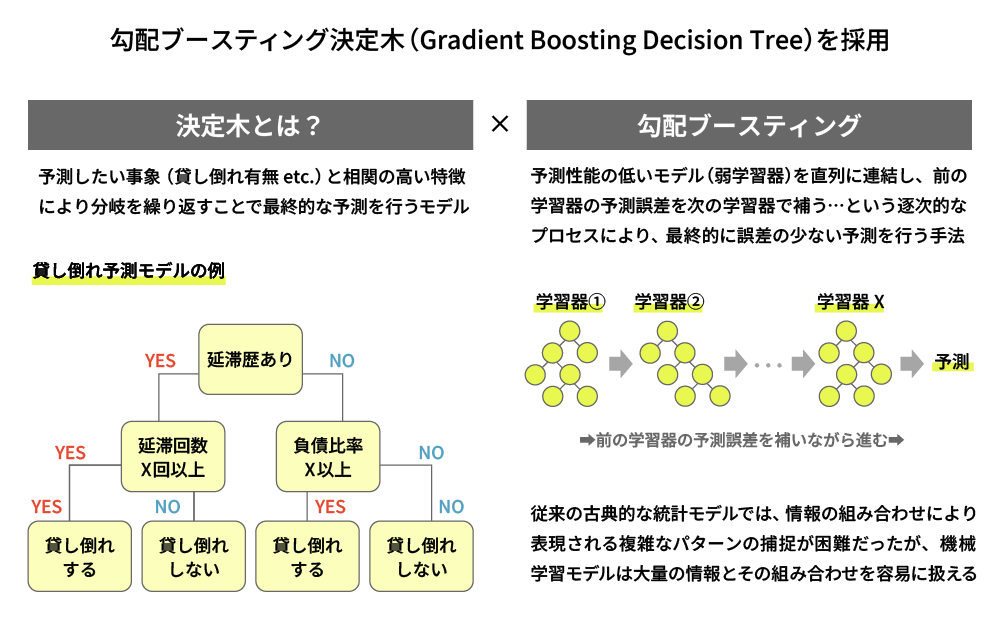

少しだけ、技術的な面に踏み込んでみよう。自動審査に用いられる機械学習モデルには、「勾配ブースティング決定木」と呼ばれる手法が採用されている。これは、分類や予測を行う際の機械学習モデルの主な手法である「決定木」と「勾配ブースティング」を組み合わせたものだ。詳細は以下の図の通り。AIの機械学習に興味がある人は、専門書などを調べてみるといいだろう。

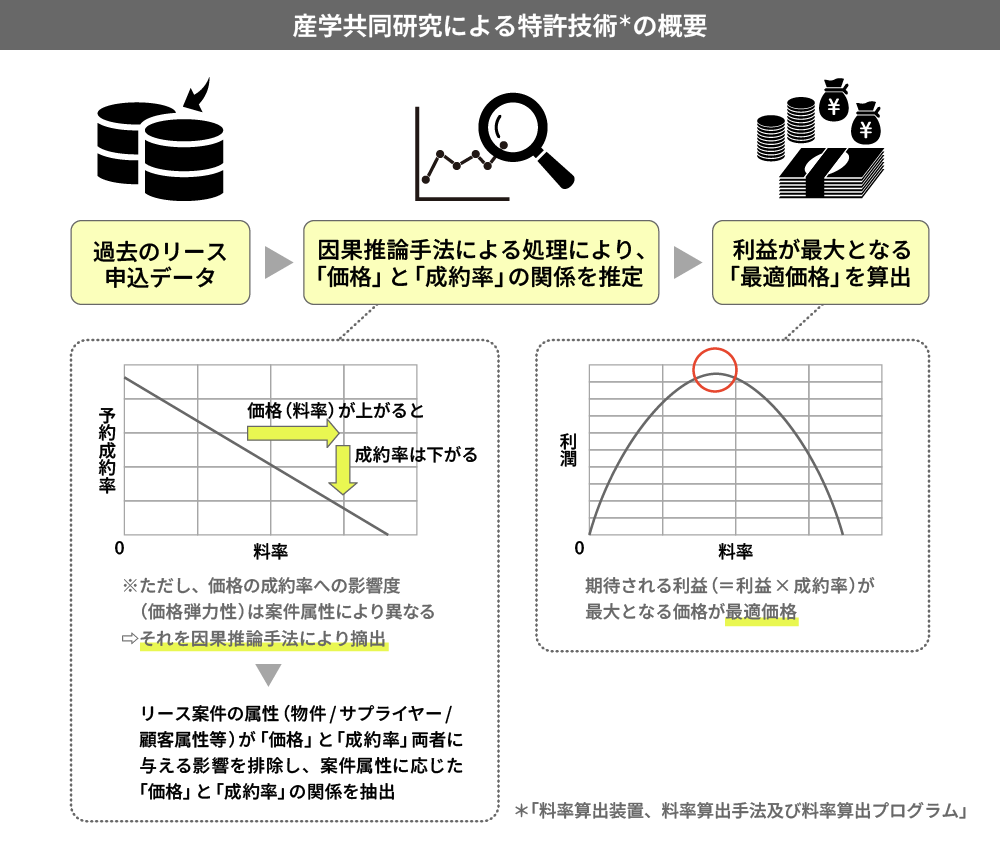

2つめは、各取引の価格弾力性を推定することで営業の価格交渉を支援する機能。こちらは計量経済学の「因果推論」に基づき最適なリース料率を算出する技術(産学共同研究により特許取得)と機械学習モデルを組み合わせて構築している。AIによる価格設定のガイドラインと人(営業)の知見がお互いに補完し合う仕組みによって、顧客と同社の双方にとってより適切な価格設定を模索している。

「因果推論」とは、「原因と結果の関係」を科学的・統計的に推定する手法だ。ここでは、「価格」と「成約率」の関係を推定することに用いられる。経済学の常識で考えると価格が上がれば、成約率は下がる。これはコンビニで売っている商品でも同様だ。いつも買っているチョコレートの値段が突然2倍になれば、購入する回数は減る。

ここでは、過去のリース申し込みデータを基に、「価格」と「成約率」の両者に与える影響を排除し、特許を取得した特別な計算手法で、利益を最大化する「最適価格」を算出している。

生成AIを活用した業務効率化アプリを開発

三井住友ファイナンス&リースでは、事例1のようなAI自体を自社開発するだけでなく、既存の生成AIを活用するアプリケーションも開発している。

【事例2】生成AIアプリケーション

ユーザーが高度なプロンプトエンジニアリングなどのテクニックを使うことなく、簡単な操作で高度な活用ができるよう設計した、生成AIモデルを活用するアプリケーションを開発中。ChatGPTに代表される生成AIの活用は、多くの企業で進められており、社員向けに生成AIの研修を行う企業も増えている。そこで同社でも日常の業務・作業をできる限り自動化して時間短縮しつつ、ナレッジ(知識)の統合により意思決定の高度化を支援するAIアプリケーションを目指すべく、各種手法の検証を進めているという。

「生成AIアプリケーションの開発にあたり、さまざまな部署で業務課題のヒアリングを行いました。そのなかから生成AIで解決できる課題を拾い出し、開発に活かしています。トップダウン(経営層から)の意見も考慮しつつ、ボトムアップで現場のニーズを集め、汎用的なニーズを抽出してユースケースをデザインし、社内に展開していくのが、このアプリ開発の特色だと思います」

農学の修士号取得後、社会に出てからデータ・AI活用を学ぶ

ビジネス現場で活用するAIモデルやアプリ開発に従事する加月さんだが、これまでの経歴も気になるところ。大学では何を学び、その後、社会人としてどのような経験を積んできたのだろうか。

「大学では、農学で修士号を取得し、新卒で入社したITコンサルティング会社でプログラミング(Java 等)を学びました。金融に興味があったため、その後、証券会社に転職し、金融工学を一から学んだのですが、それがとても面白く、学ぶことにも、それを仕事に活かすことにも夢中になった時代でしたね。その充実した職場も、夫のイギリス転勤に伴い退職することに。そして、夫のロンドン駐在中に、私も現地で職を探し、邦銀欧州本社の仕事に就きました。そこでは、さまざまな国籍の人たちと英語で仕事をする貴重な経験ができました。帰国後に中途入社した外資系リース会社でデータ分析・統計モデル開発・機械学習モデル開発等、現在のポジションに直結する分野に初めて実務で携わり、自主学習をしながら専門性を深めました。その後、会社の経営統合により、現在に至ります。さまざまな経験が有機的に結び付いた骨格があってこそ今があると、自分では思っています」

サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に貢献したい

データ・AIの知見をビジネスで活かし、企業の価値を向上させる仕事をする加月さん。業務における今後の目標は、現場から経営まで、あらゆるレベルの思考や意思決定の高度化をデータ・AIを駆使して支援する仕組みを構築すること。目標の実現には、社内の体制・システム基盤・ガバナンス(企業統治)・分析技術やAI・デザイン・人材育成といった多方面からアプローチしていく必要があるが、多部署の連携により、近い将来必ず実現できると考えている。一方で、加月さんには、業務を通して実現したい社会課題の解決に向けた目標もある。

「持続可能な社会を目指す上で重要な、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に貢献したいと思っています。これには、素材やモノの状況を生産~利用~再利用~リサイクルまたは廃棄といったライフサイクルを通して把握する必要があるため、データが重要になります。国内外でさまざまな動きが始まっていますが、私たちの専門領域であるデータ・AIの観点を中心に、しっかり寄与していきたいです。私個人としても、小学生の息子を持つ母親として、次の世代が生きる社会に貢献することに、大きなモチベーションを感じています」

機械設備のリース、中古販売などを行う同社は、サーキュラーエコノミーの実現に貢献できる大きな可能性を秘めている。これは資源を持たない日本という国において、重要なビジネスモデルだといえる。ここで素材やモノのライフサイクルをデータで管理する手法が役立つのは間違いない。データ・AIの知見を環境分野で役立てることも可能だという視点は、受験生にとって大いに参考になるだろう。

最後に加月さんから、AI・データサイエンス分野に興味を持つ受験生に向けたメッセージをもらった。

「まずは自分自身が勉強していて楽しいと思える分野を見つけ、専門性を究めていけると良いですね。ただ、1つの分野だけで解決できる課題は世の中にはほとんどなく、たいていは分野をまたいだ技術や知見を複数かけ合わせて用います。たとえば、前述の『自動審査システム』のモデル1つをとっても、機械学習・計量経済学・金融理論といった分野に加え、ビジネス特性を分析して得た独自の知見を組み込んでいます。課題設定が適切にできると、解決のための方法論を選択していくことになりますが、その際に選択肢は多い方がいいので、視野を広く持ち、できれば第2、第3の専門性を身に着けると、活躍の幅が広がると思います!」

※掲載情報は、2025年6月時点のものです。

【取材協力】

三井住友ファイナンス&リース株式会社(SMFL)

株式会社三井住友フィナンシャルグループと住友商事株式会社の戦略的共同事業として共同出資する総合リース会社。SMFLグループは、国内外におけるリース・ファイナンス、トランスポーテーション事業、環境エネルギー事業、不動産事業など、多岐にわたるビジネスを展開している

詳細はこちら

三井住友ファイナンス&リース株式会社(SMFL)

Text & Photo by 丸茂健一(minimal)