【最新】「令和7年版科学技術・イノベーション白書」について解説!

文部科学省が、日本の科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を報告する「科学技術・イノベーション白書」。この記事では最新の「令和7年版 科学技術・イノベーション白書」についてデータサイエンスに関する観点から解説します!

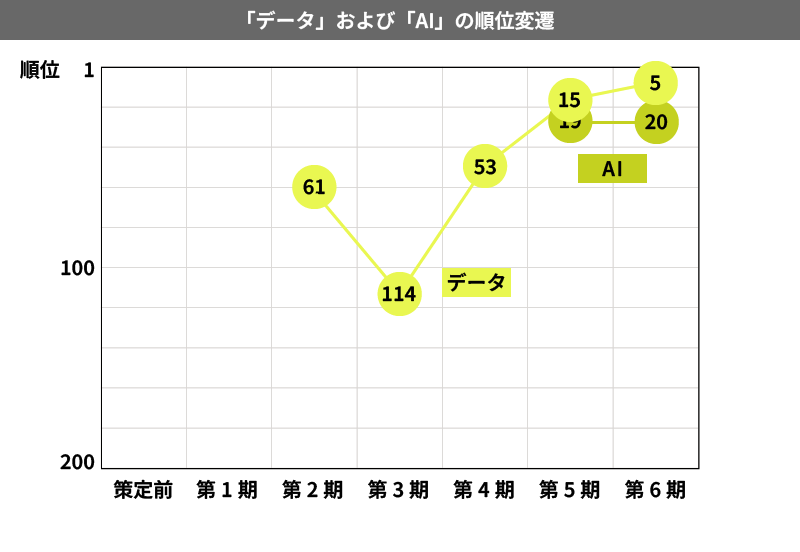

近年の注目ワードは「データ」や「AI」

1958年より刊行されている「科学技術・イノベーション白書」。1996度に、5年間のイノベーションを計画する「科学技術基本法」が制定され、「科学技術・イノベーション白書」も5年ごとに第1期、第2期・・・と期間を区切って施策を振り返る形を取るようになった。

1996年から「科学技術・イノベーション白書」を振り返ると

- 第1期:1996年〜

- 第2期:2001年〜

- 第3期:2006年〜

- 第4期:2011年〜

- 第5期:2016年〜

- 第6期:2021年〜

と区切ることができる。

さて、白書内の頻出ワードランキングにおける「データ」の順位は、第1期ではランキング圏外(200位より下位)だったが、2016年の第5期では15位、2021年の第6期からは5位と大きく上昇している。ここから、「Society 5.0」の実現に向けて、「データ」の重要性が高まっていることが読み取れるだろう。

また、「AI」というワードがランキングに登場し始めたのは、第5期の2016年からだ。

第5期では19位、続く第6期では20位と、生成AI技術の公開以降、ホットなワードとなっている。

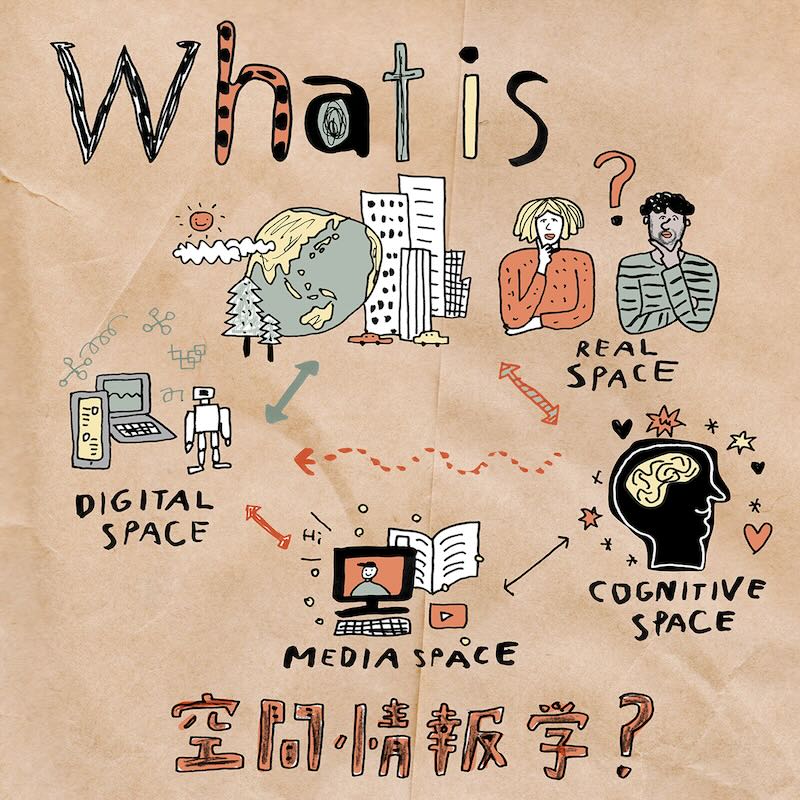

改めておさらいしたい重要ワード「Society5.0」

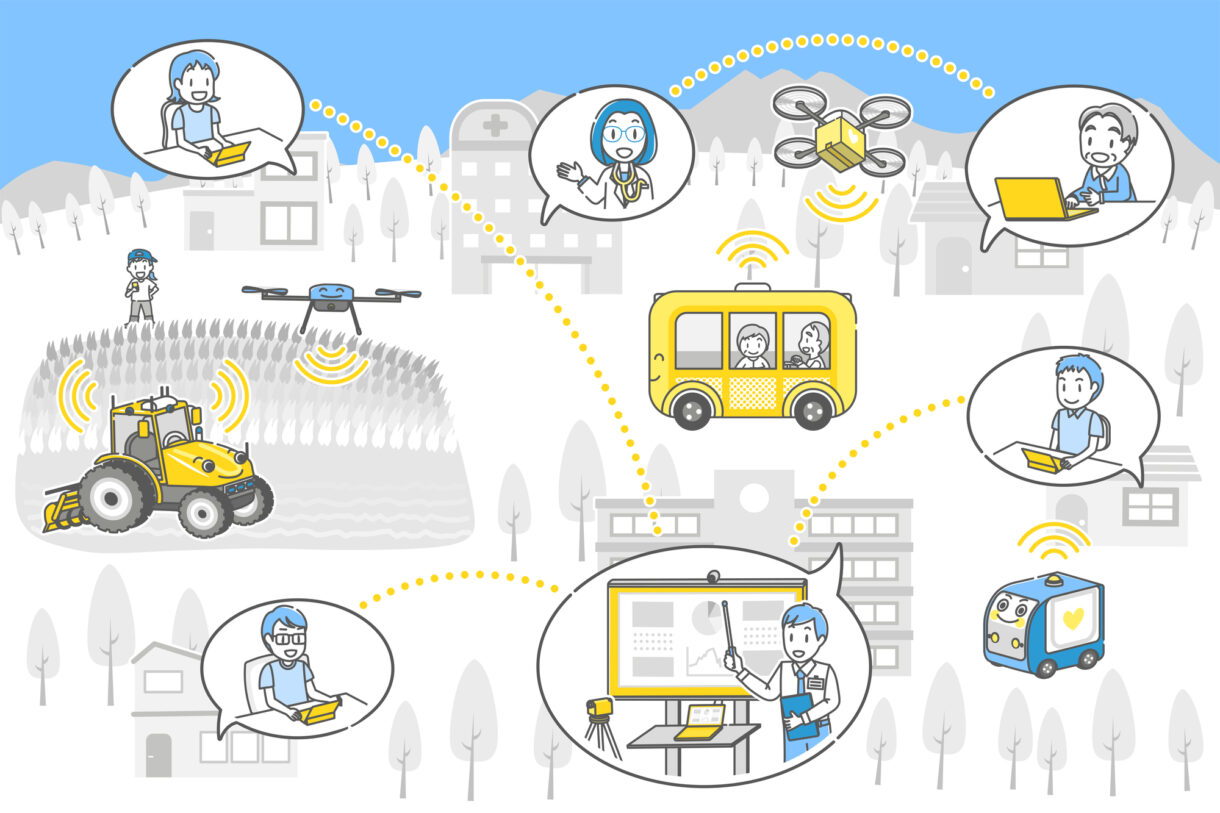

Society5.0とは、内閣府によると、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会とされ、「ICTを最大限に活用し、サイバー空間とフィジカル空間(現実世界)とを高度に融合させた取組により人々に豊かさをもたらす社会」と説明している。

第6期科学技術・イノベーション基本計画からは、日本が目指すべきSociety 5.0の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」と表現しており、あらゆる物をインターネットに繋げるIoT(Internet of Things)の技術や、AIの活用が重要な鍵となっている。

ビッグデータ利活用の一般化と、それに伴う生成AIの急激な発展

IoT化が進むにあたり、人間だけでは把握することが困難とされる膨大なデータ、ビッグデータの活用が2000年代から進み始める。

現代でもまだまだ進むIoT化、ビッグデータ利活用の一般化により、研究の在り方も変化し、多様な科学分野において、高度なAIの活用(AI for Science)が展開され始めている。

2024年のノーベル賞では、物理学賞および化学賞ともに初のAI研究での受賞となり、化学賞では、タンパク質の構造を予測するAIモデルの開発が、物理学賞では、人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした発見と、発明に対する業績がノーベル賞の対象となった。

こうしたAIの発展を受け、2023年には、G7広島サミットにて生成AIに係る国際的なルールの形成を行う「広島AIプロセス」を日本が議長国として立ち上げ、「国際指針」及び「国際行動規範」を取りまとめた。

さらに、2024年にイタリアで開かれたG7プーリア・サミットでは、AI開発企業が「国際行動規範」にどの程度従っているかを自ら報告するための仕組み、「報告枠組み」について話し合われ、2025年からその運用が始まった。このように、AIを取り扱う上での決まりを世界各国が議論する動きが進んでいる。

AI研究の進展

先ほども述べた通り、現代は、通信システムが4G、5Gと発展し、ますます大容量のデータを高速に処理できるようになった。ディープラーニング(深層学習)技術の進化等により、今までのAI技術から飛躍的に発展した生成AI技術が登場し、研究環境や研究のスタイルが大きく変わってきている。

最近では、スーパーコンピュータが生成AIの計算環境として使用されるようになったという話もある。

生成AIが多用する積和演算サポート専用ハードウェアチップ、「アクセラレータ」を持つスーパーコンピュータも出現してきており、ますますスーパーコンピュータの用途が広がった。また、生成AIのアプリケーションを通じて、一般社会にもスーパーコンピュータが広がるようになっている。

スーパーコンピュータ関連の研究として話題になったのが、兵庫県神戸市のスーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」を用いて開発された、純国産の生成AI、「Fugaku-LLM」だ。国産かつ独自のデータで学習を行っているオープンモデルの中では、日本語ベンチマークで最高性能を達成した。

このように、研究施設設備の整備や拡大が進んでいる。これまでの研究に加え、ロボット技術やAIを組み合わせることで、研究機器が集約され、さらにそこで得られたデータとAIと組み合わせることで、新たなサイエンスが生み出されているのだ。

日本の研究の課題

しかし日本政府は、海外でディープラーニングに繋がる技術が発表された技術から、10年ほど遅れて対策をし始めるなど、技術進展の流れを後追いしている状況にある。

また、AI関連の研究を語る以前として、日本は全体的な基礎研究力の低下、研究人材の減少、研究インフラの老朽化といった課題を抱えている。

研究開発投資目標に関しては、第5期、第6期ともに達成はしているものの、主要国の研究開発費と比べると日本の研究費は横ばいの状況が続いており、大学等が基盤的経費を適切に措置することや、政府支出のみならず、民間企業や財団法人からの投資や寄付といった、財源の多様化に取り組むことが重要であると考えられている。

第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けて

第6期計画の総仕上げと並行して、次期・第7期基本計画(2026年度〜)の策定に向けた準備が本格的に始動している。

白書の中では、第6期の成果を活かしつつ、社会の不確実性に対応するレジリエントな科学技術政策、つまり社会の不確実性に対応するしなやかさを持つ科学技術政策を第7期計画でどう構築するかが、重要な検討課題だ。

Text by 編集部/Illustration by desidesidesi, tawtaw, metamorworks/ PIXTA