大学入試のスペシャリストによる2025年度共通テスト「情報Ⅰ」振り返り&2026年度予想。“挑戦したもの勝ち”の出題は今後も継続か?

進路支援総合研究所

「2025年度 大学入学共通テスト」から新たな出題科目として追加された「情報Ⅰ」。今年の2月に大学入試センターが発表した実施結果を見ると、初年度の今回は他の科目と比較して平均点が高かったことがわかる。これを受け、大学入試のスペシャリストである株式会社進路企画 進路支援総合研究所 新沼正太所長に、2025年度の「情報Ⅰ」の振り返りと2026年度に向けた予想を聞いた。

対策さえしていれば得点できた試験。2026年度はやや難化?

2025年度の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)全体を振り返ると、志願者数・受験者数はともに前年度からの微増にて推移しました。これは現役生の人数からすれば妥当な数字であり、おおむね予想されていた通りの結果であったといえるでしょう。

大学入学共通テスト 志願者数・受験者数等の推移

| 事項 | 令和6年度 | 令和7年度 |

|---|---|---|

| 1 志願者数 | 491,914人 | 495,171人 |

| 2 受験者数 | 457,608人 | 462,066人 |

| 3 受験率 | 93.03% | 93.31% |

| 4 全教科欠席者数 | 34,306人 | 33,105人 |

出典:大学入試センター

共通テスト 志願者数・受験者数等の推移より抜粋

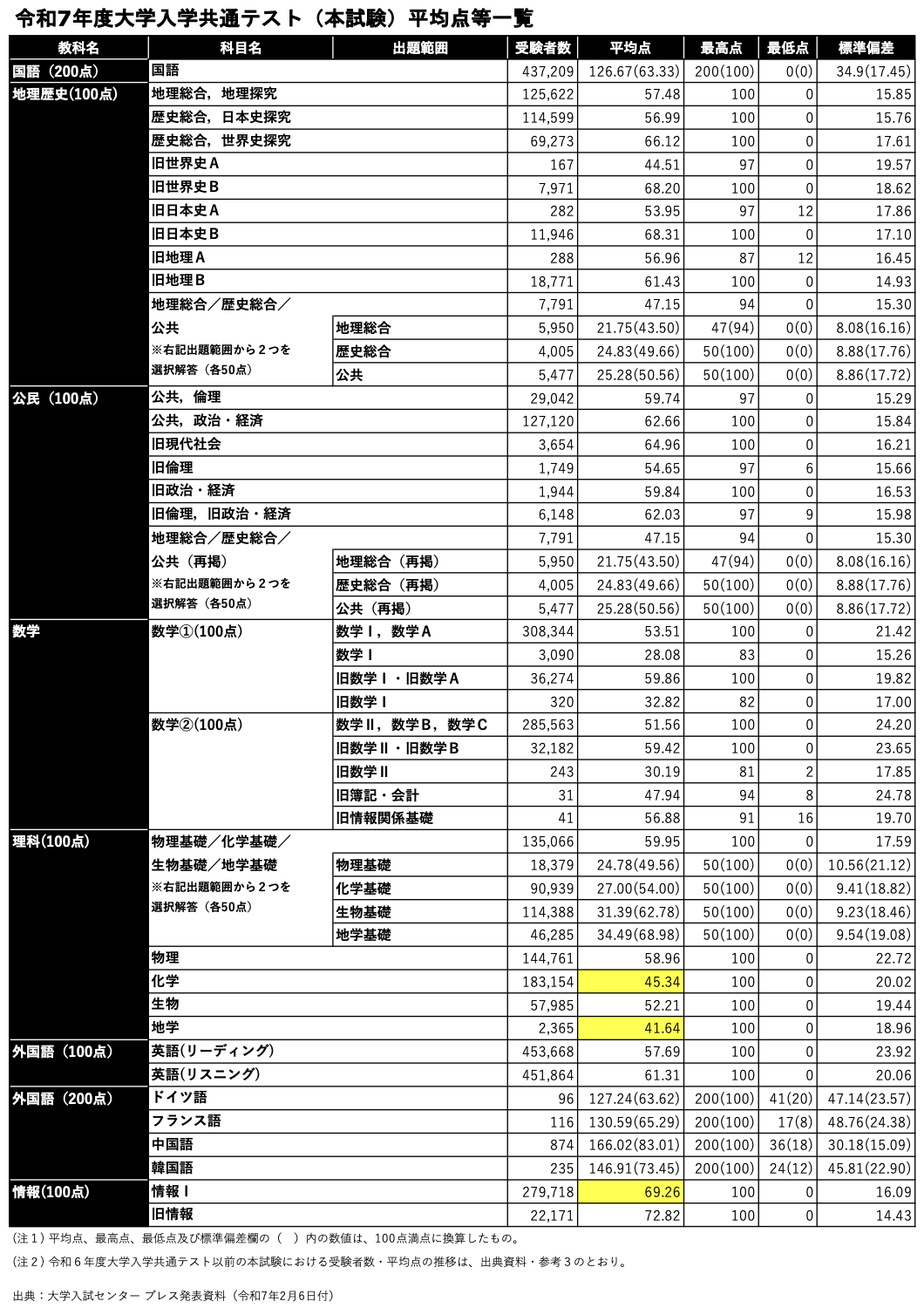

そして、新たに追加された「情報Ⅰ」は、“挑戦したもの勝ち”の科目だったと考えています。共通テストは基本的に、平均点が60点に近づくように設定されています。それに対し、「情報Ⅰ」は平均点が69.26点と、他の科目と比較しても大幅に高くなりました。理系で平均点の低かった化学や地学と比較すると、20点以上の差が開いています。

令和7年度大学入学共通テスト(本試験)平均点等一覧(抜粋)

| 教科名 | 科目名 | 出題範囲 | 受験者数 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 理科(100点) | 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 ※右記出題範囲から2つを選択解答(各50点) |

135,066 | 59.95 | 100 | 0 | 17.59 | |

| 物理基礎 | 18,379 | 24.78(49.56) | 50(100) | 0(0) | 10.56(21.12) | ||

| 化学基礎 | 90,939 | 27.00(54.00) | 50(100) | 0(0) | 9.41(18.82) | ||

| 生物基礎 | 114,388 | 31.39(62.78) | 50(100) | 0(0) | 9.23(18.46) | ||

| 地学基礎 | 46,285 | 34.49(68.98) | 50(100) | 0(0) | 9.54(19.08) | ||

| 物理 | 144,761 | 58.96 | 100 | 0 | 22.72 | ||

| 化学 | 183,154 | 45.34 | 100 | 0 | 20.02 | ||

| 生物 | 57,985 | 52.21 | 100 | 0 | 19.44 | ||

| 地学 | 2,365 | 41.64 | 100 | 0 | 18.96 | ||

| 情報(100点) | 情報Ⅰ | 279,718 | 69.26 | 100 | 0 | 16.09 | |

| 旧情報 | 22,171 | 72.82 | 100 | 0 | 14.43 | ||

(注1)平均点、最高点、最低点及び標準偏差欄の( )内の数値は、100点満点に換算したもの。

(注2)令和6年度大学入学共通テスト以前の本試験における受験者数・平均点の推移は、出典資料・参考3のとおり。

出典:大学入試センター

プレス発表資料(令和7年2月6日付)より抜粋

全教科の一覧はこちら ※開閉します

私立大学の共通テスト利用型入試では特に科目が指定されていない場合もあるので、この差は非常に大きいですよね。新しい取り組みということでやや易しい設問になったと考えられますが、対策さえしていれば明らかに得点しやすい試験だったと総括することができます。

この実施結果から、次回、2026年度の「情報Ⅰ」には、平均点を60点に下げるための調整が入ると予想できます。共通テストでは試験の難易度を高める際、「問題を解きにくくする」か「時間によって制約する」という2つの調整を行うことが一般的です。ただ、「情報Ⅰ」において問題を難しく解きにくくする場合、どうしても数学的な要素を増やすことになってしまいます。それでは「数学」と「情報」を分けて能力を測っている意味が薄れてしまうので、問題に対する情報処理の量を増やし、時間内に終わらせることを難しくする方向性になるだろうと予測しています。

具体的な例を挙げると、2025年度「情報Ⅰ」の問3では、数字の入力ミスを検出するためなどに用いられる「チェックディジット」の生成方法が出題されています。ここで調整しやすいのが、解答群にある文章から正しいものを選択する問題です。例えば、現在は解答群が文章になっているものを、文章内のいくつかの単語を“虫食い”にして選択させる。解答群が文章になっている場合は明らかに間違っているものをすぐに除外できますが、単語を選択する場合はあらためて自分で考えなくてはなりません。2026年度にはひとつの問題あたりの考える時間を増やすために、こうした攻め方をしてくるであろうと想像できるわけです。

出題傾向もわかり、引き続き結果を出しやすい試験となる予想

これらを踏まえてやや難化すると予想される2026年度の「情報Ⅰ」ですが、引き続き“挑戦したもの勝ち”の状況には変わりがないと考えています。学習指導要領に大きな変化はなく、対策するパターンの量も限られているので、基本的な条件は2025年度と同じです。当然ながら過去問も1年分しかありませんし、それを参考にした模擬試験にもほとんど違いはないでしょう。つまり、勉強に用いるツールで差が生まれるような状況ではないということです。

そして条件が一緒であるということは、出題範囲内での経験値がそのまま得点に反映されるということになります。これが数学の場合であれば、出題範囲の対策をしていても、実際の試験に応じて「学んだことを使いこなせるか」という要素が入ってきます。しかし先ほどお伝えした通り、「情報Ⅰ」で複雑な計算が出る可能性は低く、単純な知識と情報処理能力が問われることになる。勉強に同じ時間をかけるのであれば、結果を出しやすいのはおそらく「情報Ⅰ」だと考えています。

「情報」という言葉は非常に抽象的で、初年度はどこまで対策をすればいいのかが見えにくい状況でした。実際、試験日を迎えるまでは受験生や教員、塾講師から不安の声が聞こえていました。しかし、いざ試験が終わると、「情報Ⅰ」に関する話題が急激に減ったのです。闇雲に立ち向かっていた相手の正体が見えたことで、安心して選択できる科目であることがわかったからですね。その点、出題の傾向が見えていることは、2026年度の受験生にとって大きなアドバンテージになるでしょう。

高校の学習環境によって“二極化”の進む共通テスト対策

一方で、2026年度の共通テストで「情報Ⅰ」を選択する受験生が増加するかどうかは予想できない部分があります。というのも、前回の試験を受けて「情報Ⅰ」が“挑戦したもの勝ち”だと理解し、受験生の背中を押す教員がいるかどうかが高校によって異なるからです。

そもそも「情報」だけを専門に教えている教員がいない高校もあり、主要3科目(国語・数学・英語)以外の受験対策に力を入れていないという事例も見受けられます。そうした環境では、わざわざ「情報Ⅰ」を受験してみようという考えが浮かびづらい。教員が充実している高校では「情報Ⅰ」の利用者が増え、それ以外の高校では難化を恐れてむしろ減ってしまうという“二極化”が進む可能性もあります。

実は、こうした“二極化”は、共通テスト全体でも起こっています。「情報Ⅰ」を含め、各教科の基本が問われる共通テストは、明確な対策があるようでない試験だといえます。最大の対策は、高校の授業に自ら考えて取り組むことに尽きるでしょう。そして、論述試験のある国公立大学を目指して各科目を深く理解している受験生は、特に対策をしなくても共通テストで得点することができます。その結果、暗記中心の「共通テスト対策」のみに力を注いでいる受験生と比較して高い得点率を維持することができるのです。

これは2026年度の「情報Ⅰ」についても同様です。私の予想では、平均点を下げるために、問題の処理スピードが求められるような調整が入ると考えられます。しかし、科目の根本的な理解ができていれば、引き続き有利な科目であることは間違いありません。また「情報Ⅰ」に限らず、各科目の基本的な内容が身についている高校生は進路選択の幅が広がりますし、大学での学びにも必ず活かせます。データサイエンスなど情報を活用する分野で活躍したい方はもちろん、幅広い受験生が安心して「情報Ⅰ」に挑戦してもらえるといいと思います。

プロフィール

株式会社進路企画 進路支援総合研究所

新沼正太 所長

大手予備校で講師管理、校舎長などを歴任し、2020年より現職。共通テスト・一般選抜・推薦入試などの分析、講義を幅広く行う入試のスペシャリスト。

取材協力

Text by 上垣内舜介(minimal)/Title Photo by ダイ / PIXTA