【秋田大学】交通系VRシミュレータで高齢者の交通事故を予防する

秋田大学情報データ科学部

水戸部・藤原研究室

水戸部・藤原研究室

専門:ヒューマン・コンピュータ・インタラクション/生体工学/クロスリアリティ

AI・データサイエンス系大学・学部の研究室では、どのような研究が行われている? 近年、データサイエンス系の研究室では、VR(仮想現実)やメタバースなどコンピュータ上の仮想空間を基盤にした研究が盛んに行われている。秋田大学情報データ科学部の水戸部教授が手がける「交通系VRシミュレータ」の研究もそのひとつ。どのような研究なのだろうか?

1分動画で概要をチェック

現実世界と仮想世界をつなぐXR技術

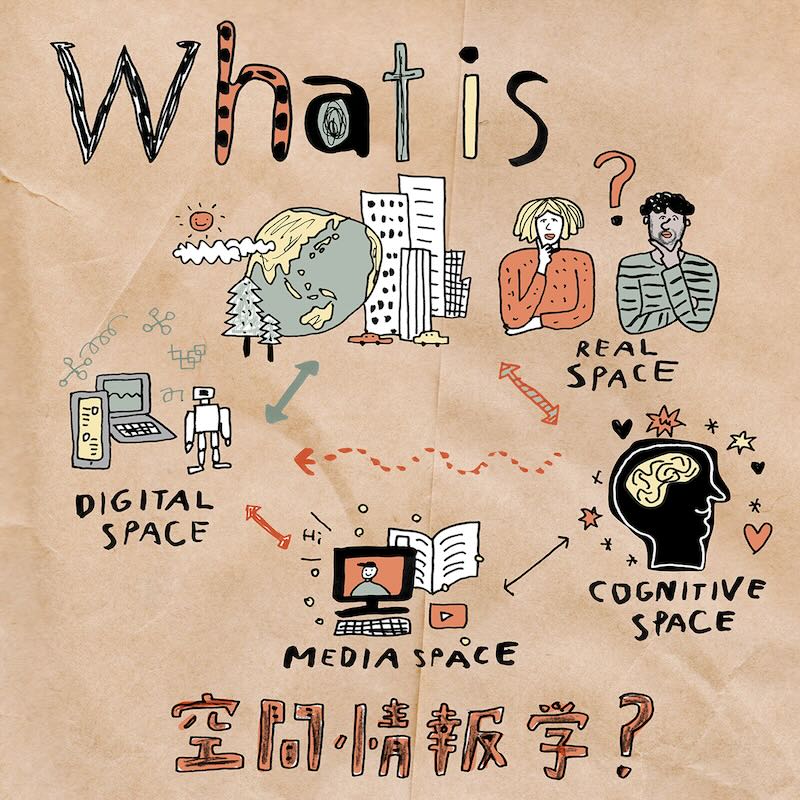

XR(クロスリアリティ)と呼ばれる研究領域がある。これは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを総称する概念だ。XRは現実世界と仮想世界をつなぐ技術として注目されており、データサイエンス研究との相性も抜群だ。秋田大学情報データ科学部の「水戸部・藤原研究室」では、このXRとデータサイエンスを融合したさまざまな研究テーマに取り組んでいる。

「ベースとなるのは、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)と呼ばれる研究分野です。これは人間とコンピュータの相互作用を研究する学問分野になります。感性心理学、認知科学といった人間を研究する領域とAI(人工知能)の機械学習、情報学、電気電子工学といった工学領域の学際分野で研究しています。医療支援システムからVRシミュレータ、ロボットハンドまで研究テーマは多岐にわたります」

そう語るのは、研究室を率いる水戸部一孝教授だ。さまざまな研究テーマのなかでも力を入れているのが、高齢者の交通事故予防を目的とした交通系VRシミュレータの開発。いわゆる自動車の運転をVR空間で再現するドライビングシミュレータだけでなく、歩行者から見た世界もVR空間で再現している点が特色だ。

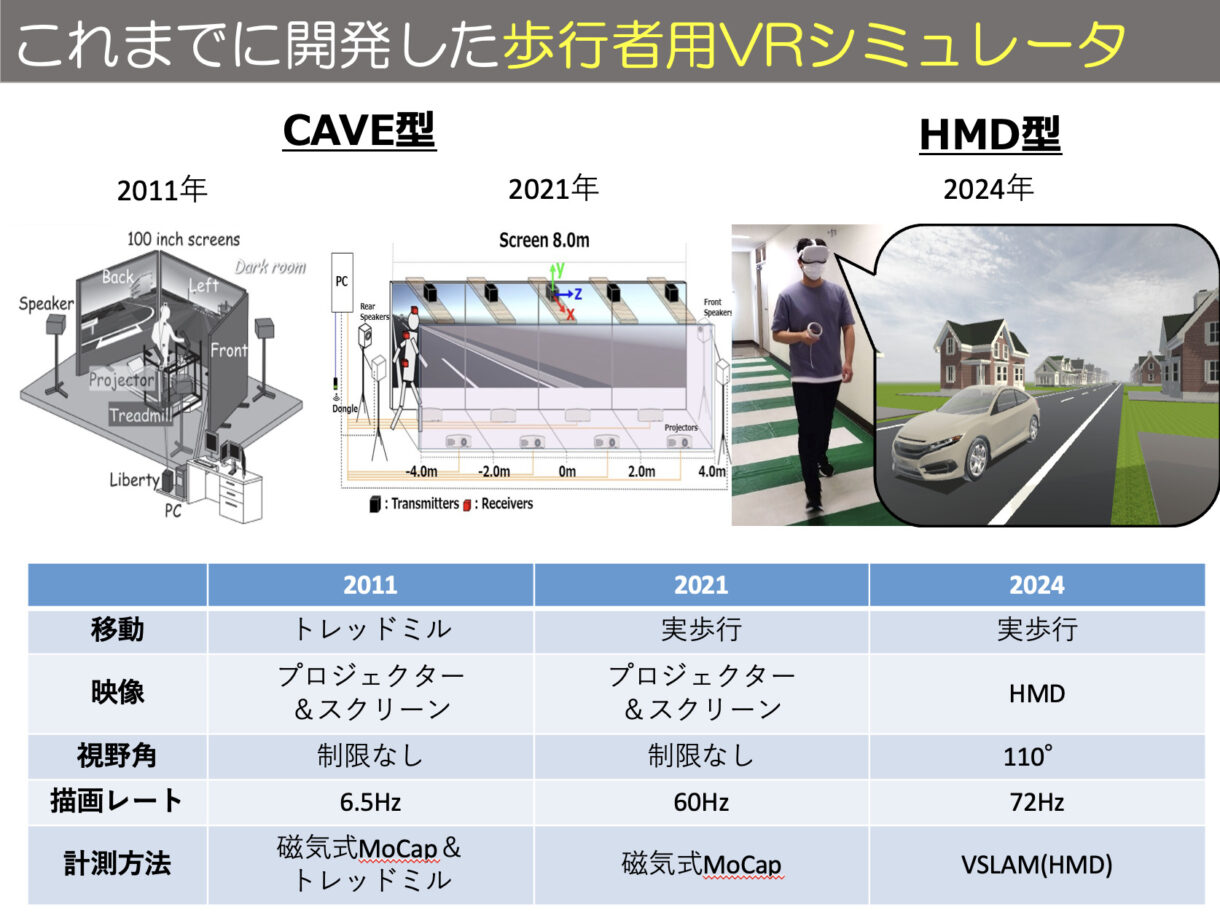

10年以上前から「歩行者用VRシミュレータ」を開発

水戸部・藤原研究室では、10年以上前から「歩行者用VRシミュレータ」の開発に取り組んできた。研究をスタートした2011年当初は、プロジェクターとスクリーンを使った大がかりな装置を開発していたが、最新モデルは、ヘッドマウントディスプレイを使ったスマートの仕様になっている。

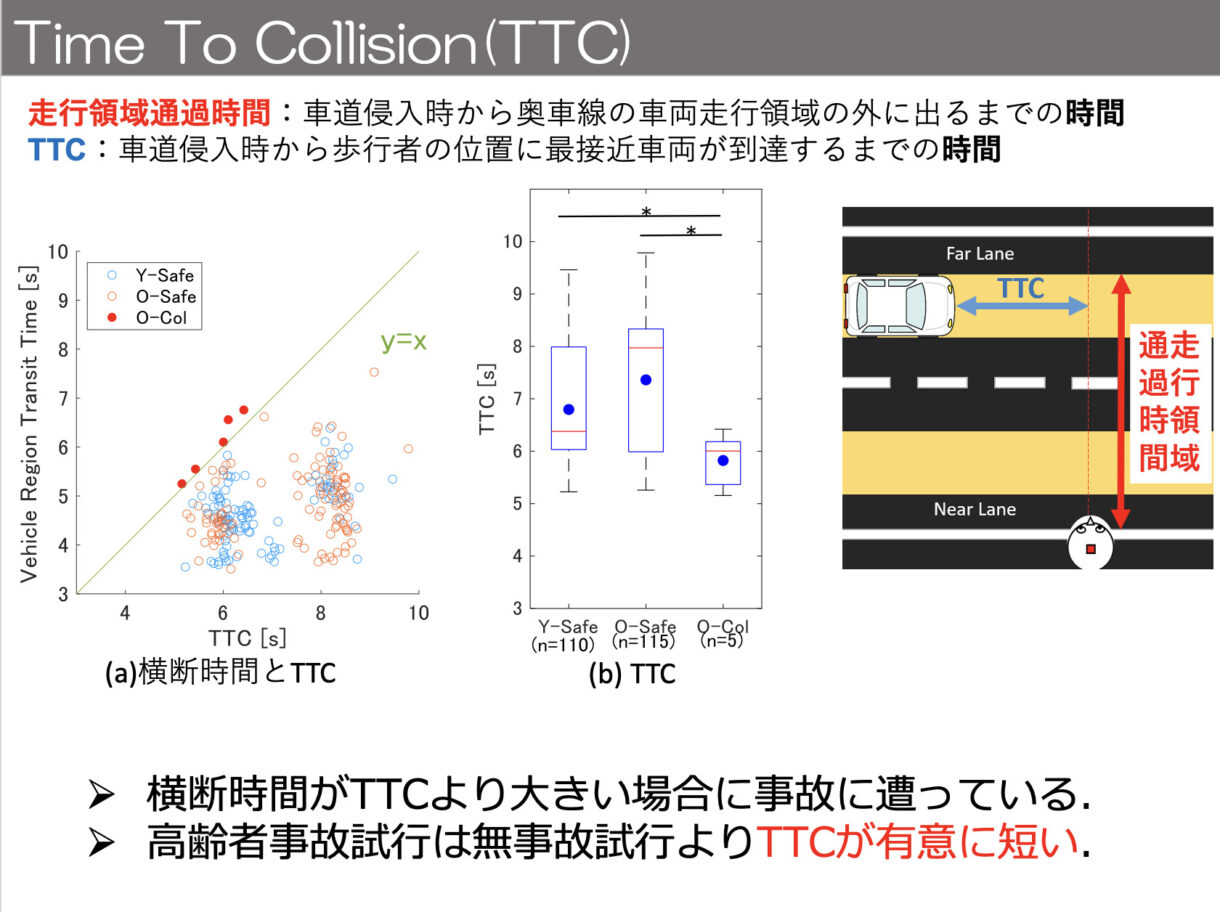

被験者となる高齢者は、このVRシミュレータを装着して、仮想世界の道路を横断する。車道には自動車が走っており、注意しなければ衝突してしまう。車線に進入してから、どのようなスピード、どのような挙動で横断するかを記録し、そのデータから事故に遭いやすい人を特定していく。

「VRシミュレータ上で被験者に横断体験をしてもらい、どの場面で安全確認が不足していたのかをフィードバックできる仕組みを開発しました。頭部の動きや横断時間、車両との距離をすべてデジタルデータで記録し、事故に遭いやすい行動特性を明らかにすることが可能です。実験の結果、若者と比べて高齢者は『渡れる』と判断してから車道に入るまでに時間がかかり、ギリギリのタイミングで横断する傾向があることが明らかになりました」

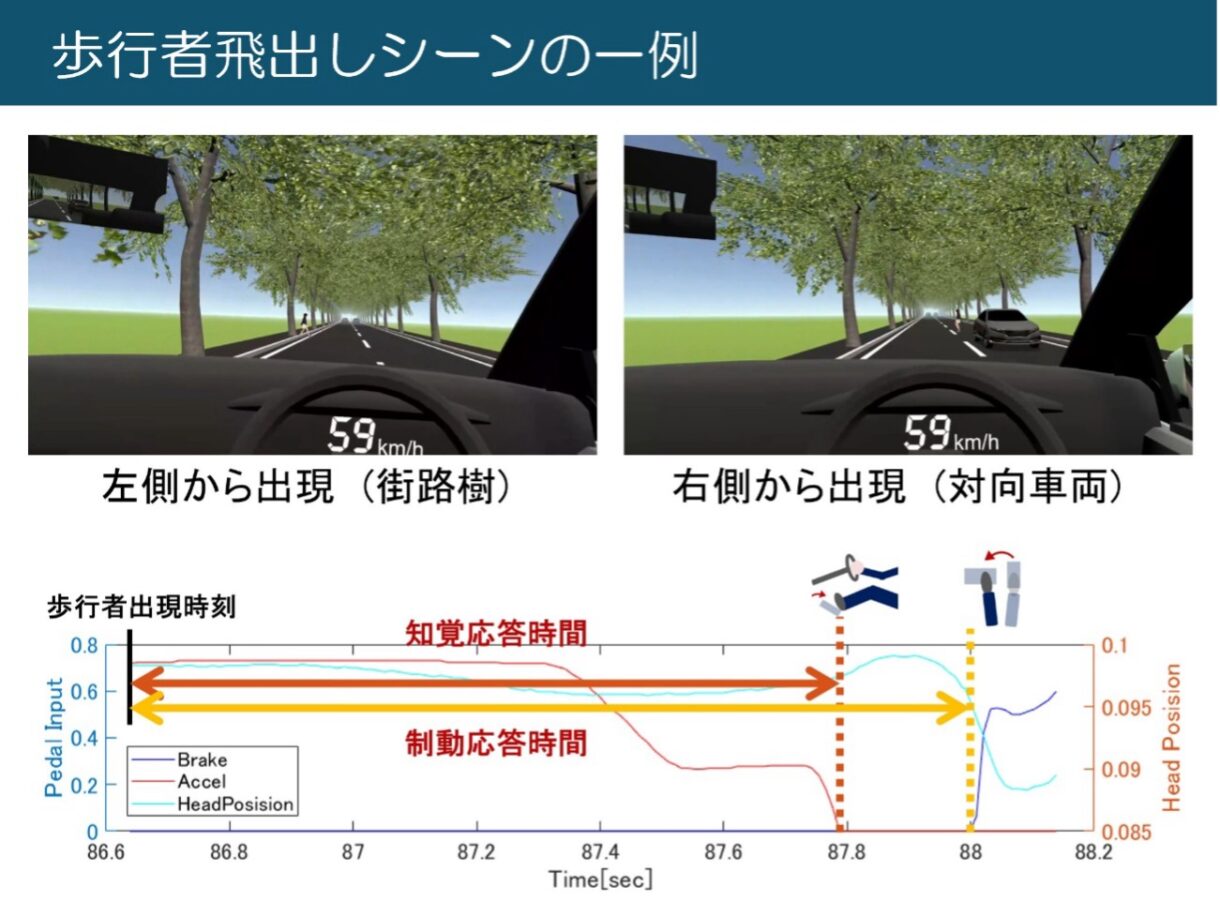

ドライビングシミュレータや自転車用シミュレータの開発も

一方、運転者側からの事故防止のため、「VRドライビングシミュレータ」の開発も行っている。Aピラー(フロントガラスの両端の支柱)の死角、サイドミラーに映る映像なども正確に再現し、飛び出し事故、巻き込み事故など、実際に起こり得る危険なシナリオを再現できる装置を開発した。こちらでも運転者の頭部の動き、ペダル操作、視線の動きを計測し、若者と高齢者の反応の違いを分析。その結果、高齢者は反応が遅れやすく、パニック状態になることで誤操作を誘発するケースが多いことが明らかになった。現在、自動車メーカーや医療機関と連携して、免許更新時の評価や高齢ドライバー支援への応用を進めているという。

さらに、水戸部・藤原研究室では、歩行者用VRシミュレータをベースに、自転車用シミュレータも開発。自転車に乗った高齢者の車道横断時の挙動を詳細に解析した。所属学生が手がけたこの研究成果は、国際ジャーナルに掲載され、分野トップ10%の論文に選ばれるという快挙を達成した。

「XRの技術を用いた一連の研究の魅力は、これまで存在しなかったデータを世界で初めて生み出し、解析できることです。事故に遭った高齢者がどんな行動をしていたのかを事故現場の痕跡から解析するのは現実的に難しいですよね。もちろん、現実世界で事故に遭ってもらうわけにもいかない。その点、VRシミュレータを使えば、その瞬間の行動や判断を数値化し、比較・検証できます。つまり、必要なデータがないなら自分で仮想世界を創り行動をデジタル化する。これがまさにXRを基盤としたデータサイエンスの強みです。データサイエンスは研究者の思い込みを壊し、客観的な事実だけを浮かび上がらせる強力なツールです。仮説と異なる結果が出ることも少なくありませんが、その意外性こそが新しい発見や応用につながります」

がんの新規治療法開発など医工連携の研究も進行中

水戸部・藤原研究室では、XRを体験できるヘッドマウントディスプレイのほか、身体の動きをデジタル化するモーションキャプチャ、360°立体カメラなど、最先端のXR開発環境を整えている。これらを活用して、専門技能・ノウハウを疑似体験できるXR教材の開発および活用促進も行っている。

また、交通系VRシミュレータの技術を応用して、医学・看護教育用シミュレータの研究に取り組んでいる学生もいる。これは、採血や外科手術の手技を安全に体験できるVR型教育システム。学生が失敗を恐れずにトレーニングできる環境を提供し、臨床現場の安全性向上につなげている。こうした医工連携の研究に取り組めるのは、医学部を持つ秋田大学ならではの強みだろう。

ほかにも医工連携の研究テーマは多数ある。そのひとつが「悪性腫瘍のハイパーサーミア」。これは、体を温めてがんを弱体化させる温熱療法の一種で、薬物や放射線に頼らない治療法として注目されている。具体的には、生体を透過する磁場を利用して低侵襲的に体内の悪性腫瘍を一定温度に加熱する「磁気ハイパーサーミア」の研究・開発に取り組んでいるという。水戸部教授は、もともと電気電子工学が専門で、電磁気学に詳しい。こうした情報学+電磁気学+医学の融合研究からもデータサイエンスの新たな可能性が見えてくる。

超高齢社会の課題解決に挑むなら

秋田大学は研究テーマの宝庫

秋田大学のある秋田県は、65歳以上の人口が占める「高齢化率」が40%を超える超高齢社会のモデルともいえる地域だ。ここで、水戸部教授がめざすのが、「デジタル技術によって老化や障害の制限を減らし、誰もが安全に、社会とつながりながら活躍できる社会」の実現だ。

「ドライビングシミュレータによって、運転の危険度を評価すれば、免許返納をすすめることができます。しかし、その高齢者の移動の自由は、その後どうなるのでしょうか? 免許返納後もどうやって元気に暮らせるかを考えるのが私たちの使命です。その解のひとつが、地方に住んでいても、VRやXRを通じて世界とつながり、学び、働き、交流できる環境を整えること。例えば高齢者こそメタバース空間で、友達と一緒に山登りやゲートボールを楽しめるといい。秋田県なら、そのためのシステムを開発し、社会実装するチャンスが目の前にあります。これは、秋田大学だからこそ挑戦できる最先端の研究領域だと思っています」

研究室の卒業生は幅広い業界で活躍中

水戸部・藤原研究室で、XRや医工連携の研究に取り組んだ学生たちは、卒業後、幅広い業界で活躍している。特に自動車メーカーに就職する学生が多く、さらに医療機器メーカー、IT企業など、名だたる有名企業に就職している。秋田県内の企業に就職する学生も一定数おり、地元の発展にも貢献している。

AIやデジタル技術の進歩によって、今ある職業は大きく変わるかもしれない。それでも変化する社会を生き抜くための本質的な知識は必ずある。最後に水戸部教授から、データサイエンス分野に興味のある受験生に向けたメッセージをいただいた。

「人の体温変化や日常のふるまい、対話のニュアンスなど、この世界には未だにデータ化されていない現象・事象が無限にあります。皆さんの好奇心と創造力を生かし、新しいデータを発見・解析し、社会に役立つ形に変えていってほしいと思います。まだ世の中に存在しないデータを生み出し、価値を見出す力は、これからも揺るぎなく重要です。これからは経験よりも、創造性が問われる時代です。つまり、若者にとっては大きなチャンスの時代が到来するのです。秋田から世界へ、新しい社会を切り拓く挑戦に乗り出しましょう」

研究室の詳細

水戸部・藤原研究室

ヒトを工学的に支援するために必要な技術を幅広く研究している。軸となる研究分野は、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)。VRシミュレータからロボットハンド、医療支援システムまで研究テーマは多岐にわたる。情報工学、電気電子工学、生体工学、認知科学を組み合わせて、学際分野のアプローチを進めている。ヒトに対する深い理解に最先端の情報技術を組み合わせた新たな価値の創造をめざしている。

詳細はこちら

水戸部・藤原研究室

Text by 丸茂健一(minimal)/Illustration by 竹田匡志

秋田大学情報データ科学部の一般選抜は、「前期日程」と「前期日程」が実施される。

- 入試日程

- 出願期間(前期・後期共通)

- 2026年1月26日(月)〜2月4日(水)

- 大学入学共通テスト(前期・後期共通)

- 2026年1月17日(土)、1月18日(日)

- 独自試験日(前期)

- 2026年2月25日(水)

- 合格発表日(前期)

- 2026年3月7日(土)

- 独自試験日(後期)

- 2026年3月12日(木)

- 合格発表日(後期)

- 2026年3月21日(土)