【東洋大学】「高校生向けINIADプログラミング講座」体験レポート!

東洋大学情報連携学部(INIAD)では、毎年7月〜8月に高校生向けのプログラミング講座を開講しています。この講座では、INIADで1年次に実施しているプログラミングの授業を先取りして体験できます。「データサイエンス百景」編集部の文系出身ライターが、実際に講座を体験してみました。

(高校生向け)INIADプログラミング講座とは?

東洋大学情報連携学部(INIAD)では、毎年7月〜8月に全4回の日程で高校生向けのプログラミング講座をオンラインで開催しています。INIADでは、全員が入学直後からプログラミングを中心とするコンピューターサイエンスの講義を受けます。そこで1年次当初に履修するプログラミングの授業を先取りして体験することができるのが、この「(高校生向け)INIADプログラミング講座」です。

INIADに入る前に学べる内容を知ることができる上、講義の内容は総合型選抜や学校推薦型選抜等の事前適性審査の範囲となっており、受験範囲の事前学習にもなります。

すでにINIADに興味を持っている学生、情報系の学問を勉強(研究)したいと考えている学生はもちろん、文系理系問わず進路に迷っている学生でも気軽に参加することができます。

今回は、「データサイエンス百景」編集部の文系出身ライターが、実際に「(高校生向け)INIADプログラミング講座」を体験してみた所感をレポートとして紹介します。

東洋大学情報連携学部について詳しくはこちら

【東洋大学 情報連携学部】「文・芸・理」の連携によってDXを推進する

東洋大学情報連携学部(INIAD)

第1回講義

講義は7月〜8月にかけ隔週土曜日の全4回に分けて開催され、講義時間は毎回110分となっています。

第1回は、コミュニケーションツールSlackの使い方講義からスタートしました。

INIADでは、学生と教職員の情報共有プラットフォームとして、全員がSlackを使用しています。Slack上では、生成AIのChatGPTと会話することができ、常に課題の質問を投げかけることもできます。ここから、INIADでは生成AIを用いた学習を推進していることがわかります。

参加者は、この後の講義で使うことになるSlackのやりとりから学んでいきました。

先生の問いかけに対して、リアクションをする練習やChatGPTに質問をする練習など、Slackというツールの使用方法を初歩から学ぶことができます。

講義は予習を通じて受講することが基本ですが、予習している中で質問が生じた場合、ChatGPTに加えて、Slack上で先生に質問することもできます。

Slackの使い方を学んだら、いよいよプログラミングの講義に入ります。といっても、いきなり難しいコードを書くわけではありません。

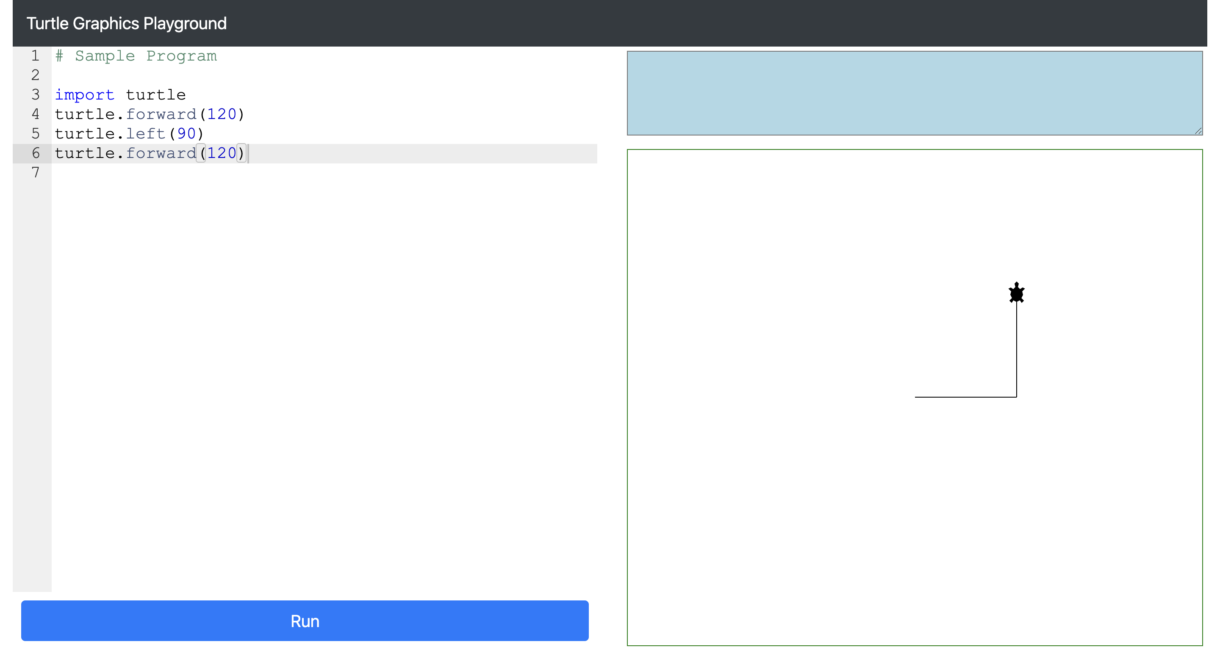

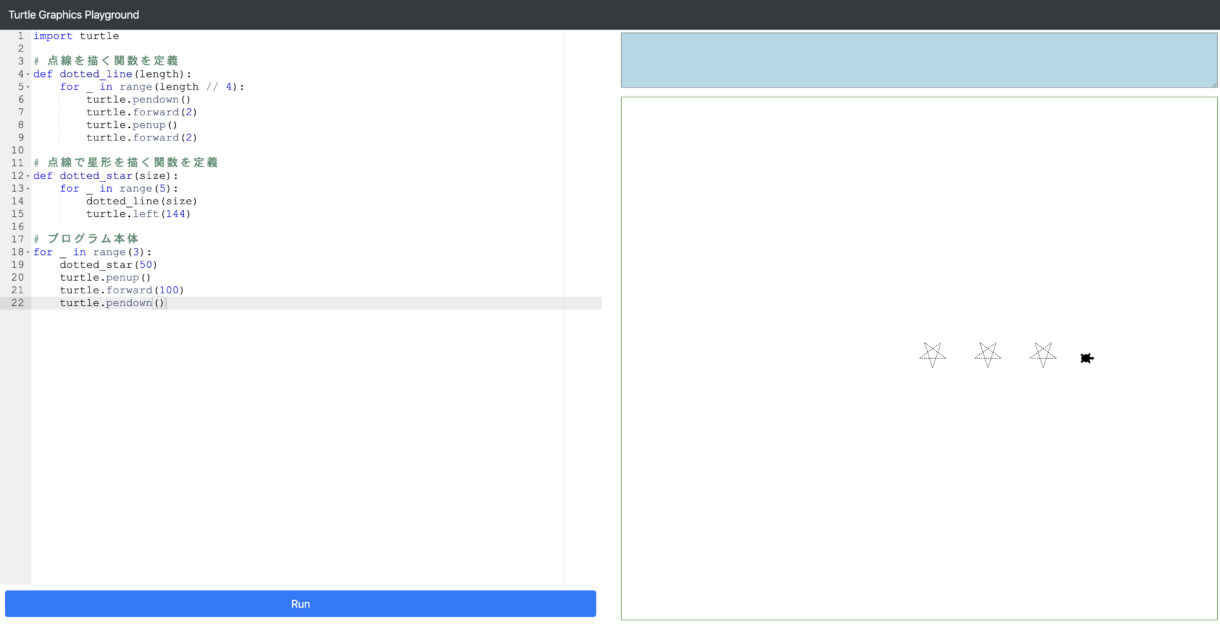

受講者がまず初めに触れるのが、「タートルグラフィックス」という教育用のプログラミングツールです。プログラミング言語を入力すると、画面上のカメがプログラムした通りに線を描き、画面上に絵を描くことができます。例えば、「turtle.forward(120)」と入力すれば、カメが向いている向きに120ピクセル分の線を描き、「turtle.left(90)」と入力すれば、カメが90度左に回転するといったものです。

このように、比較的単純なプログラムを書くところから講義が始まり、受講者はプログラムとはどういう構造で成り立つのか、どういった考え方をするといいのかといったことを学んでいきます。

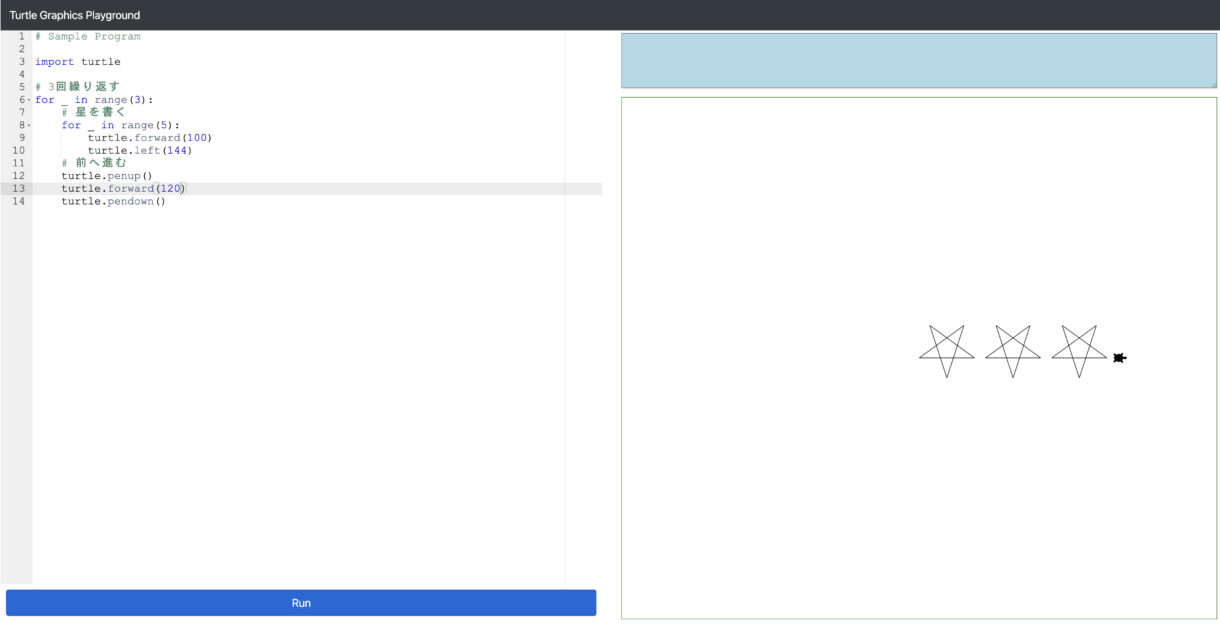

文系出身、プログラミング未経験の筆者でも、プログラミングの構造理解をするのにちょうどいいツールだと実感しました。とはいえ、こういった初歩的なツールでも「星を3つ描く」というお題には少し苦労してしまいました。

それでも先生が区切りのいいところで、理解できたかSlackを用いて確認をしてくれます。わからなければ、その場で質問することが可能です。先生の解説を聞きながら理解を深めていき、最終的には自力でプログラムを書くことに成功しました。

第2回講義

第2回の講義からは、予習をしていることが前提で講義が進みます。この講座では、事前に教材を予習し、講義では演習を中心に行う「反転型講義」の形を取っており、受講者もこの「反転型講義」の形に沿って講義を受けることになります。

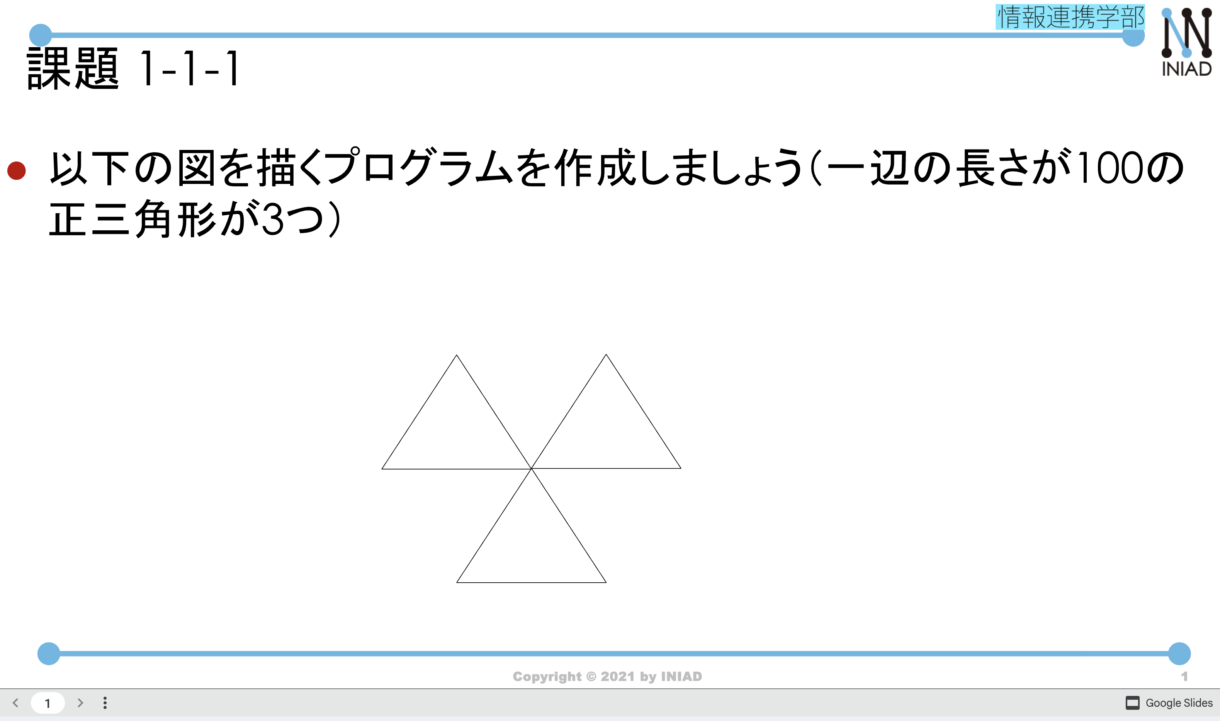

まずは課題の答え合わせをしていきます。内容は前回の復習です。

「一辺の長さが100の正三角形が3つ」の図を描くプログラムを作成しましょう、といった課題を受講者は事前に解き、講義中に答え合わせをしていきます。

課題の答え合わせが終わると、今度は新しい範囲の演習問題に入っていきます。

前回は図形を書くだけでしたが、第2回の講義は、123+45と‘123’+‘45’の違いなど、「文字列と型」の理解から始まり、「変数」の理解と「条件」の分岐、「繰り返し」の基本構文まで学んでいきました。

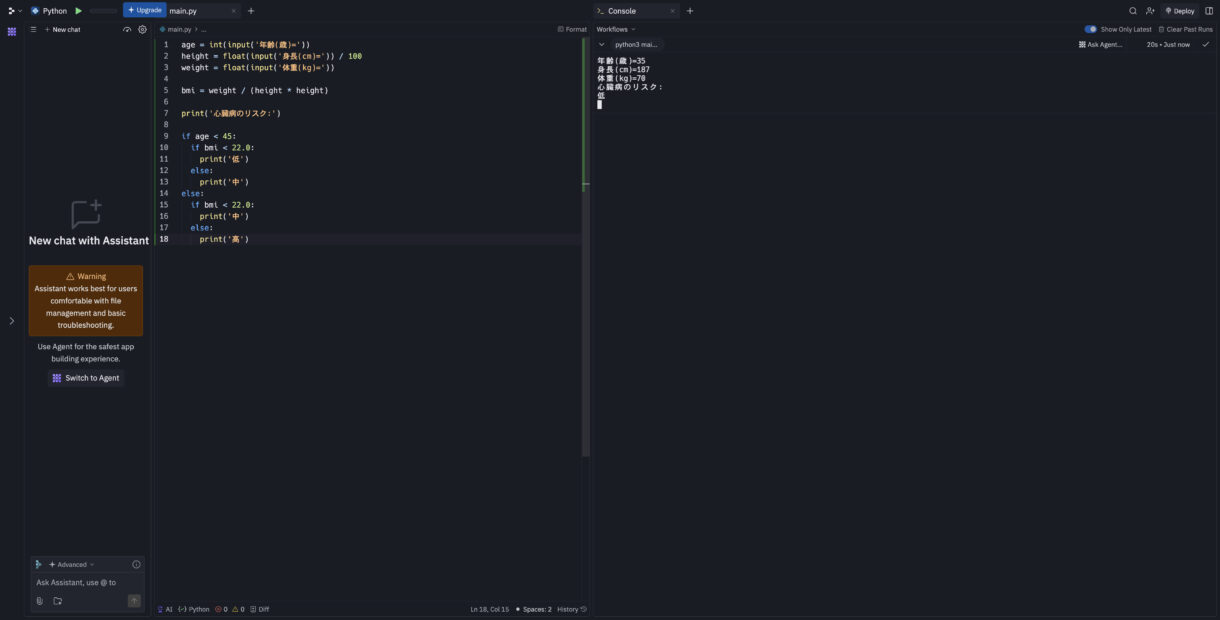

講義の途中からPythonに本格的に触れることになり、使うツールもタートルグラフィックスより制限のない、オンライン上の開発環境である「Replit」を使用することになります。

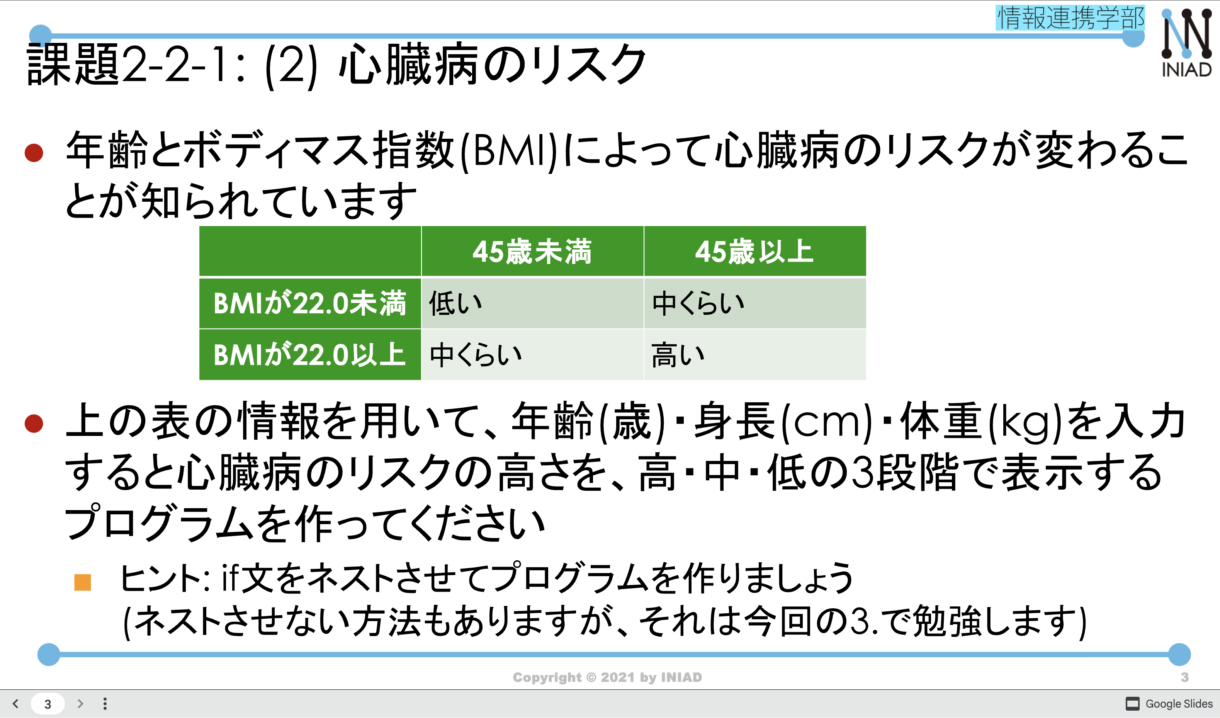

条件の分岐では、入力する条件に合わせて出力される文字列を変える、という内容まで進みました。例えば、年齢、身長、体重を入れると心臓病のリスクを“低” “中” “高”で表示してくれる、といったプログラムです。

正直な感想を言うと、前回からぐっと難易度が上がったと感じました。しかし、解説ごとに先生がきちんと理解度を確認してくれ、わからないところがあればSlackで質問することができます。積極的に受講者が質問する様子も見られました。

講義で躓くことがあっても、きちんとSlack内で手を挙げれば解説を丁寧に受けることができるのが、プログラミング初心者にとってもやさしい点だと実感。第2回の講義も課題が出て終了しました。

第3回講義

第3回の講義は前回の復習から始まり、分岐処理を行う「if文」(もし〇〇が入力されたら△△と表示する)や、繰り返しの処理を行う「while」文を使った課題の答え合わせを行いました。そして、復習が終わったらいよいよ第3回講義の本題に入っていきます。

3回目で習う内容は、「関数」や「引数」、「戻り値」「組み込み関数」「リスト」などです。なんだか難しそうな単語もたくさん並び、初回のタートルグラフィックスと比べると、プログラミング初心者の筆者にとってはついていくのに必死な部分もありました。

今回の講義でも、理解できたかを毎回Slack上で先生が確認していましたが、Slackの反応を見ていると、第1回と比べると苦戦している受講生もいるようでした。「これくらい余裕!」という受講生しかいなかったらどうしよう!と正直焦りもありましたが、本当にさまざまな受講生がいるようで、プログラミングの知識に関わらず参加できる雰囲気に、筆者は少し安心する部分もありました。

第4回講義

今回でいよいよ講義も最後。前回同様復習から始まり、最終日は前回習った「リスト」の応用などを学んでいきました。

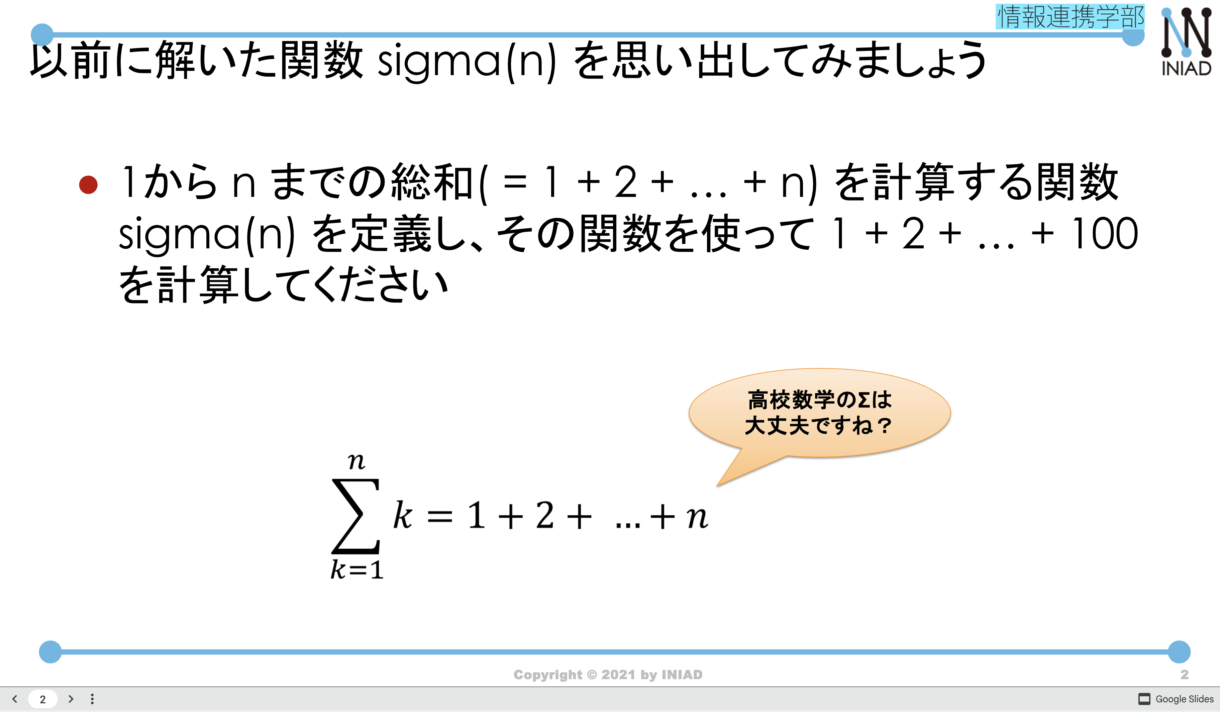

講義の中では「シグマ」や「漸化式」といった、高校数学の内容も登場。基本的に基礎の式を用いたものですが、ここはきちんと高校数学を押さえておかないと、講義についていくのは少し大変だったかもしれません。

逆に、普段自力で解いている数学を、プログラムに落とし込むと簡単に計算ができる、という体験は、高校生にとって楽しい作業になるかもしれないと感じました。

最後に今までの講義の総復習をして講義は終了。

講義全体を通して

講義全体を通して筆者が感じたことは2つ。

①INIADに興味があるなら絶対に受けるべき

②そもそも文系理系問わず進路に悩んでいる人こそ受けるべき!

まず、1つ目について。

この講義では、最初に記述した通り、INIADに入る前にどんなことを学べるのか知ることができる上、講義の内容は総合型選抜や学校推薦型選抜等の事前適性審査の範囲となっており、受験範囲の事前学習にもなります。

総合型選抜を考えている受験生や、INIADの受験を考えている生徒にとっては、入学前に学部のことを知ることができる、貴重でありがたいプログラムです。INIADに少しでも興味があるなら、絶対にこの講座に参加して損はないと感じました。

そして2つ目。

この講義は、将来の進路が定まっていない人こそぜひ受けてほしいと実感しました。これはもちろん、理系や文系関係なしにです。

筆者はプログラミングに触れるのは初めてでしたが、この講義を通じて、自分に適性がありそうか?ということや、プログラミングってそもそもどんな考え方をすると良いのか?ということを体感できました。

多様な選択の中から進路を決める高校生にとって、大学レベルのプログラミングをするという経験は、必ず進路選択の際に役に立つだろうと思います。そういった意味で、まだ何をするか決まっていない人こそ、INIADのプログラミング講座を受けてほしいと感じました。

「高校生向けINIADプログラミング講座」は、毎年開催予定です。ぜひ未来あるたくさんの高校生に参加してほしいと思います。

※掲載情報は、2025年8月時点のものです。

Text by 編集部/Photo by ほんかお / PIXTA

東洋大学情報連携学部は、大学入学共通テスト利用入試を前期・後期の2日程、一般入試を2月に4日程、3月に1日程実施する。

個別学力試験は課さず、大学入学共通テストの成績のみで合否を判定する入試方式。

- 出願期間

- 前期:2026年1月5日(月)〜1月16日(金)

- 後期:2026年1月5日(月)〜2月26日(木)

- 大学入学共通テスト

- 試験日:2026年1月17日(土)、1月18日(日)

東洋大学独自の学力試験(東洋大学の他学部と共通の入試問題となる)。

東洋大学キャンパスを含む最大全国19会場で実施する。※入試日程により実施会場は異なる。

- 前期(2月実施)

- 出願期間:2026年1月5日(月)〜1月29日(木)

- 試験日:2月8日(日)、2月9日(月)、2月10日(火)、2月11日(水・祝)

- 後期(3月実施)

- 出願期間:2026年1月5日(月)〜2月26日(木)

- 試験日:3月5日(木)